(執筆:ぽけご)

社会人となってからの人生というのは、思っている以上に長いものです。

だからこそ、調子が悪くなってしまい、

しばらく休職したい…

このようなタイミングは、誰にでも訪れる可能性があります。

ただ、会社を休職するときは、さまざまな準備や手続きが必要です。

そこでこの記事では、休職するときの手続きの流れや、休職した後に押さえておきたいことなどを解説しています。

実際に筆者が休職をしたときのことをふまえて、わかりやすくお話ししていますので、ぜひ参考にしてください。

休職とはどんな制度? 基礎知識を解説します

休職制度とは、労働者が一身上の都合により、長期的に就労することができなくなった場合に、

という制度になります。

会社がなぜ休職制度を定めるのかというと、労働者が一時的に働くことができなくなった場合でも、

すぐに解雇するのは忍びない…

英気を養って、また復職して会社に貢献してほしい

このような考えを持っているからです。

ここでは、休職制度とはどんな制度なのか、基本的なことについて解説していきます。

休職制度がない会社も存在している

最近では、メンタルの不調で休職する方が増えていることもあり、

休職って法律上の制度でしょ?

このように思っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、休職制度は会社が独自に定めている制度なので、法律上の規定にはありません。

休職制度は会社が内容を好きに定めてよい制度であり、休職制度自体を定めなくても問題ないとされています。

したがって、休職制度がない場合は、休職という選択肢を選ぶことはできません。

ただし、休職制度が会社にない場合でも、事情によっては休職が認められる場合があるので、いちど上司や人事担当者に確認してみましょう。

休職制度にも種類がある

ひと口に休職といっても、休職制度には大きく分けて以下の7種類があります。

- 私傷病休職:

労働者が私傷病により、医師から就労不可の診断を受けて休職する場合をいいます - 自己都合休職:

ボランティア活動などの自己都合が理由の休職です - 留学休職:

労働者が海外留学などをするための休職です - 公職就任休職:

地方議員や国会議員に就任するなどの公務に就任するためにする休職です。公職に就くために労働者が休職を希望する場合は、労働基準法第7条に使用者は拒んではならないと規定されています - 事故欠勤休職:

通勤、勤務に関わらない業務外の事故に遭ったために、長期欠勤する場合の休職です。労働者が逮捕や拘留されて長期欠勤した場合などがこれに当たります - 組合専従休職:

労働組合の役員になり、労働組合の業務に専従するための休職です - 起訴休職:

労働者がなにかしらの犯罪の嫌疑をかけられて起訴された場合等にする休職をいいます

会社によっては、制度化されていない種類もあるので、会社の就業規則などで確認しておきましょう。

休職の期間はどのくらいあるの?

休職の期間に関しては、会社によってその規定はさまざまです。

一般的には、規模が小さい会社ほど休職期間は短くなる傾向があり、とくに勤続年数が短い場合は、休職期間も短くなったり、休職が認められないという会社もあります。

いちど、勤務先の就業規則などを確認してみましょう。

地方議員や国会議員になる場合の公職就任休職では、任期満了まで(任期は原則4年間)は、使用者に対して休職の請求ができます。

それ以外の休職では、一般的には、

上記のように考えておいた方がよいでしょう。

休職制度を利用するメリットとは

休職制度を利用することで、以下のようなメリットがあります。

- 心身の療養に専念することができる

- 留学などの場合にはスキルアップができる

- 自分の今後について考える時間ができる

- 就労義務から解放されるため、他のことに時間を使うことができる

休職が原因で解雇される可能性は?

休職が原因で、会社から解雇されてしまうリスクはあります。

私傷病休職では、休職期間を過ぎても私傷病が治癒せず、復職することができない場合は、休職制度で定められている規則にもとづいて処理されるのです。

休職期間の延長ができない場合は、労働者の自己都合退職になるか、解雇されるかのどちらかでしょう。

ただ、休職期間が満了して完治していない場合でも、会社が一方的に解雇できるというわけではありません。

元の業務に従事できないとしても、配置転換をするなどして、別の業務であれば復職できる場合については、解雇の判断を不当とした判例もあるのです。

休職制度と職場復帰

傷病休職において、休職事由の消滅を認めるためには、原則として従前の職務を支障なく行うことができる状態に回復したことが必要とされるが、職種や業務内容を限定していない労働者の場合、使用者は、従前業務への就労は無理でも他に従事できる業務があるか否か、実際に配置することが可能であるかなどを考慮することが求められる。

出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構

その他の休職制度についても、休職期間内に復職できなければ、自然退職や解雇されてしまう可能性があります。

- 休職制度がない

- 休職の取り扱いの慣習がない

上記のような場合には、公職就任休職以外の休職は、就業規則上の解雇条件に該当してしまうと、休職が認められず、解雇されてしまうリスクがあるので注意が必要です。

会社を休職するには? 事前に確認しておきたいこと

休職をしようと考えたときに、確認しておきたいことや、準備しておくべきことがあります。

以下のことについて、事前に確認しておきましょう。

勤務先の休職制度について確認しよう

前述したとおり、休職制度というのは会社が自主的におこなっている制度なので、それぞれの会社によって内容が異なっています。

勤務先に休職制度が用意されている場合は、まずは休職制度の規定について確認し、

- 休職するための要件

- 休職の期間

- 復職する際の手続き

上記などがどのようになるのか、事前に調べておきましょう。

友人の会社で○○と言っていたから、うちの会社も同じだろう

このように安易に考えるのはNGです。

もし、会社に休職制度がない場合は、残念ながら休職することができません…

仕事の引き継ぎをどうするか?

休職するにあたっては、

ということを考えておく必要があります。

だれか一人が急病で休むとなっただけでも、

やばい、もうてんやわんやだ…

職場がこんな状況になってしまうことは、社会人であれば、誰しも想像できるはずです。

しかも休職ともなれば、結構な期間を休むことになるので、業務への影響というのは、さらに大きくなってくるでしょう。

休んでいる間に他の人が困らないように、引き継ぎはしっかりと行っておくべきです。

仕事上でのパートナーがいる場合や、担当している取引先があるという場合には、休職する旨をきちんと連絡しておきましょう。

引き継ぎというのは、1日でできるものではありませんので、その辺りも考慮しておく必要があります。

▼引き継ぎに関する参考記事▼

周りにグチを漏らすのはやめよう

休職するにあたっては、同僚などの身近な人に対して、グチのような形で休職することを伝えるのはやめておきましょう。

話した内容に尾ひれがついて、おかしな噂になってしまう場合もあります。

もし、休職のことを誰かに伝えたいのであれば、まずは直属の上司に相談してください。

休職というのは、会社組織にとってデリケートな問題です。

休職後の復職のことまで考えて、慎重な対応をするようにしましょう。

休職するときの手続き方法と流れ

休職制度は、会社によって様々な内容になっており、休職するために必要な手続きについても、会社によって違います。

ここでは、私傷病休職の手続きのやり方について、一般的な流れを確認しておきましょう。

会社と密にやり取りをする必要はありますが、難しさはありませんので、その点はご安心ください。

医師の診断書を準備する

まずは、本当に休職が必要なのかを証明できるように、医師の診断書を準備しましょう。

私傷病で休職したいと考えていても、会社に申請するためには、

上記のように、休職の必要性を客観的に証明する必要があります。

とにかく具合が悪いので…

医師から就労不可であると言われました

このように口頭で理由を述べるだけでは、就労不可の証明としては根拠が薄いため、休職の申請をしても却下されてしまう可能性が高いです。

休職を考える場合は、病院を受診して、診断書を発行してもらいましょう。

発行費用は2千円~1万円ほどです。

上司や人事担当者に休職の相談をする

休職に必要な情報・書類の準備ができたら、次は上司や人事に相談します。

まずは直属の上司に休職の相談をするべきなのですが、休職の原因がその直属上司にあるのなら、いきなり人事部に相談する形でも大丈夫です。

あなたが休職するにあたり、困らないようにアドバイスをもらえたり、休職時の給与や社会保険などの説明があったりします。

いきなり休職届を提出するという方法もありますが、事前に上司や人事に相談しておくと、よりスムーズに休職が承認される可能性が高いです。

休職スケジュールを決める

休職の相談ができたら、具体的な休職のスケジュールを決めていきましょう。

- 休職の開始日

- 復帰予定日

上記を必ず決めておき、復帰予定が遅れる可能性があるのであれば、事前に上司や人事に相談しておきます。

休職届を提出する

休職する場合は、会社へ休職届を提出する必要があります。

会社が休職届を受理してくれないことには、休職することができません。

休職届のフォーマットなどは、インターネットでも簡単に見つけることができますが、会社で指定の書式を用意している場合があります。

総務や人事担当者に、書式の有無や必要事項を確認しておきましょう。

休職中に必要な手続きを確認する

休職中に必要となることについて、休職を開始する前に確認しておきましょう。

- 休職中の経過報告は、どのくらいの頻度で行うのか?

- 休職中の連絡は誰にすればよいのか?

- 傷病手当金の申請など、書類のやり取りはどのようにすればよいか?

- 社会保険料や住民税の支払いはどうしたらよいのか?

上記の4点は、とくに確認しておきたいことですが、他にも必要だと感じることがあれば、事前に確認しておくとスムーズです。

仕事の引継ぎは、できるだけ休職前におこなう

休職する前に、担当業務と仕事のスケジュールを引き継ぎしておきましょう。

休職中には、同僚などに仕事のしわ寄せがいきます。

少しでも同僚への負担を軽くするには、業務内容やスケジュールの引継ぎをしっかりとしておくべきです。

すぐにでも入院や治療が必要な場合は、なかなか仕事の引継ぎは難しいかもしれませんが、可能なかぎり引き継ぎはしておいたほうが良いです。

引継ぎが不十分な状態で休職してしまうと、

- 休職中にもかかわらず、仕事の連絡が頻繁に来る

- 同僚に必要以上の迷惑をかけてしまい、復帰後の人間関係がギクシャクする

こういったマイナス要素がありますので、とくに休職から復帰した後も元の職場で働く予定であれば、できるだけ引き継ぎはしておきましょう。

休職中の給料や社会保険ってどうなるの?

休職するにあたって、心配にあるのがお金の問題ですよね。

有給休暇であれば、休んでいる期間も給与をもらえますが、休職する場合は原則として無給となります。

ここでは、休職中の給与や社会保険、申請できる手当金について確認しておきましょう。

休職中に給与は支給されません

休職中の給与は、原則として支給されません。

規模が大きな会社であれば、会社が給料の何割かを支給してくれるケースもありますが、かなり稀なケースでしょう。

給与の支払いには「ノーワークノーペイの原則」というものがあり、民法624条1項において、

という定めがあるからです。

ただ、私傷病での休職であれば、無給であっても傷病手当金の請求ができるはずなので、生活費などの補填ができます。

組合専従の休職であれば、会社からは給与が無くても、労働組合からの報酬があるはずなので、いちど労働組合に確認してみましょう。

それ以外の休職に関しては、会社が無給とした場合には、原則として収入は見込めませんので注意が必要です。

休職中の社会保険料の支払いに要注意!

休職中であっても、加入している社会保険を利用することに問題はありません。

ただし、注意が必要なのは、休職中で無給であっても、

ということです。

会社負担分の保険料については、休職中も会社が支払う必要があります。

ただし、通常であれば給与から天引きされていた労働者負担分の保険料を、休職中で無給であっても、別途支払う必要があるのです。

そのため、休職中で無給の状態のときに社会保険料がかかると、会社は社会保険料を労働者に請求します。

社会保険料の金額や支払い方について、会社側に確認をしておきましょう。

銀行振り込みで社会保険料を会社に支払う場合に、振込手数料の負担を誰が持つのかなど、確認しておく必要があります。

また、住民税や会社の団体加入保険など、毎月の給与から天引きされているものがあれば、こちらも合わせて支払いが必要です。

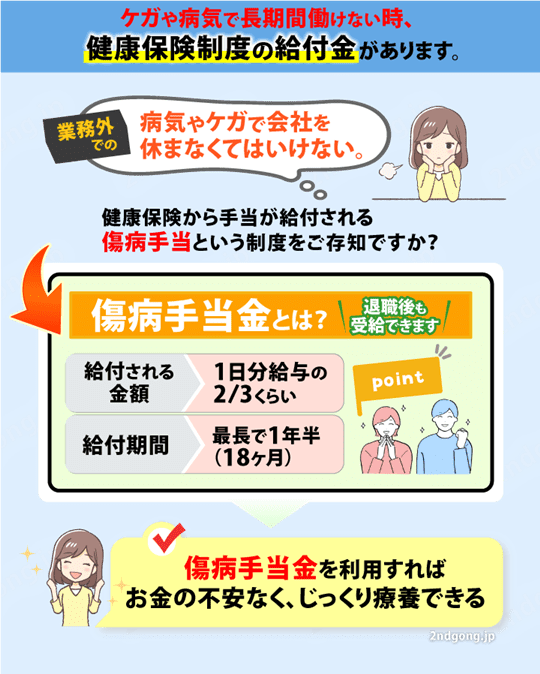

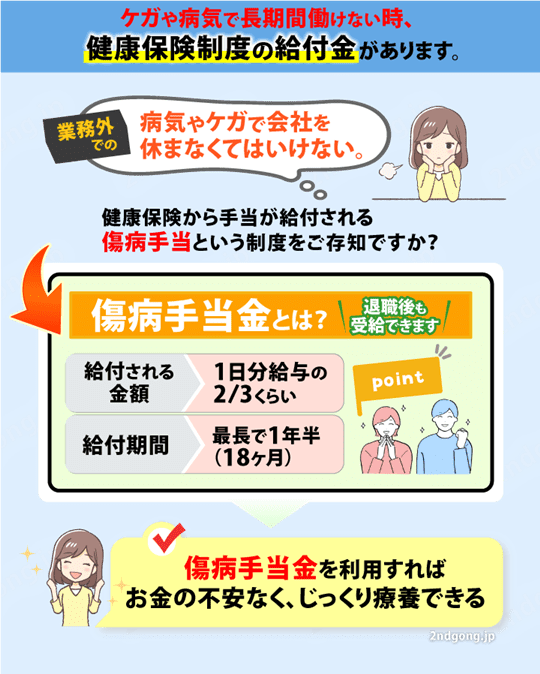

傷病手当金の申請について

本当は休職したいけれど、

お金の心配があるので、働かざるを得ない…

このように無理をして、身体を壊してしまっては意味がありません。

休職で無給となってしまう期間の生活保障には、傷病手当金と呼ばれる制度を活用することをおすすめします。

傷病手当金の給付を受けるには、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。

- 業務外でのケガや病気の療養のための休業であること

- 仕事に就くことができないこと

- 連続する3日間を含む4日以上仕事に就くことができなかったこと

- 休業した期間について給与の支払いがないこと

筆者も、以前うつ症状で会社を2ヶ月ほど休職したことがあるのですが、その際に傷病手当金の給付を受けることができたので、かなり助かりました。

給付対象になるのなら、利用しない手はありません。

傷病手当金の申請手続きに関しては、以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。

休職中の過ごし方とは

休職の期間中は、ゆっくり休んでとにかくリフレッシュしましょう。

筆者が休職していたときに、意識していたことをいくつかご紹介します。

会社や仕事のことを忘れて、リフレッシュする

筆者の場合は、仕事上の原因でうつ症状になってしまったので、まずは仕事のことはすっかり忘れて、とにかくリフレッシュすることを考えました。

社会人になると、さまざまなことを、

とにかく合理的に計画的に…

こんなふうに考えようとしてしまいます。

しかし、そういった気持ちも忘れて、

心の向くままに、やりたいことを気軽にやってみる

上記を意識して行動してみたのです。

そうすることで、すこし童心に返ったような気持ちになって、物ごとをあれこれ考えずに、楽しんで過ごせるようになりました。

休職中に旅行に行ってもよい?

リフレッシュするための目的であれば、旅行に行くこともよい手段だと筆者は考えます。

ただし、会社から連絡が来る可能性もゼロではありませんので、連絡は取れるようにしておきましょう。

あまり長期間の旅行や、海外へ旅行することは避けたほうがよさそうです。

1日中きれいな海を眺めてリフレッシュしたい

筆者もこのような思いから、沖縄へ旅行に行ったりしていました。

通院は続けよう

気分がリフレッシュして元気になってくると、通院や服薬を止めてしまう人がいます。

しかし、自己判断はせずにきちんと病院に通って、お医者さんに経過を報告するようにしましょう。

主治医はあなたの様子を見ながら、お薬を決めたり、復職できるかどうかを判断しています。

傷病手当金の申請においても、医師に記入してもらう欄がありますので、休職中の通院は欠かさないようにしてください。

休職中の会社との連絡方法はどうする?

休職中であっても、会社との連絡をまったくしないわけにはいきません。

休職期間とは、

となりますので、真摯な態度で経過報告などの連絡をする必要があります。

休職の経過報告については、連絡手段と連絡頻度を上司や人事担当者と決めておきましょう。

頻度については、一般的には2週間~1ヶ月に1度というケースが多いです。

また、仕事の引き継ぎをした人から、仕事についての質問などの連絡があるかもしれませんが、休職中は必要最小限の連絡に留めておきましょう。

同僚からの仕事内容の質問などが大きな負担になるのであれば、連絡を控えてもらうように、上司や人事担当者に相談してください。

気持ちが落ち着いてきたら、仕事のことを客観的に見直そう

会社へ復帰するためには、休職に至った原因を整理して、あなたが問題なく働ける状況に改善せねばなりません。

しっかり休んで、心も身体もリフレッシュして気持ちが落ち着いてきたら、あらためて休職する前のことを振り返ってみましょう。

その際は、第三者的な視点でできるだけ客観的にその状況を見て、

ということを考える必要があります。

医師にも状況を話しながら、必要であれば、会社に配置転換などの相談をしてみましょう。

休職から復帰するときの流れ

休職後に復帰をするにあたっては、やはりそれなりの準備が必要です。

具体的には、以下のような流れとなります。

復職可能であることを医師に証明してもらう

きちんと理由があって休職しているのですから、まずは、

ということを証明する必要があります。

そのために、「復職できる状態にある」と医師の診断書をもらうようにしましょう。

言うなれば、医師からのお墨付きをもらうということです。

もちろん、休職をしたからといって、誰もが心身ともに完璧な状態に戻れるわけではありません。

働ける状態にまで回復しているのであれば、その状態でできる仕事を、会社側が割り振りする必要があります。

仕事内容を上司と打ち合わせる

次に、上司や人事担当者に復職できる状態になったことを報告し、診断書を提出しましょう。

復職する環境は会社の意向もありますが、実際の仕事内容やスケジュールについて、相談・調整を進めていきます。

復職するからといって、いきなり休職前と同じような仕事内容や、仕事量をこなせるわけではありません。

ブランクができているわけですから、たとえ長く勤めている会社でも、まずは無理のない範囲の仕事で、慣らしていく必要があります。

そのためにも、上司との面談をおこない、復職後の仕事のことを打ち合わせておきましょう。

- 休職前と同じ仕事を続けられるのか?

- 難しい場合には、どのような仕事ならできそうか?

上記などについて、しっかり話し合っておくべきです。

いきなり無理をして、また休職することになってしまっては、お互いに困ることになります。

- 無理のない範囲で仕事量を減らす

- 部署を変えてもらう

このような対応を会社に検討してもらいましょう。

職場の同僚やお世話になった方へのあいさつ

当たり前のことですが、職場の同僚やお世話になった方へ、復職のあいさつも忘れないようにしましょう。

同僚や上司など他の人がいてくれたからこそ、休職してゆっくり休めたわけです。

きちんとあいさつをしておくだけでも、印象がかなり違ってきます。

休職のまま退職をする場合はどうする?

休職しても復帰することが難しく、そのまま会社を退職するというケースもあるかもしれません。

その場合は、上司や人事担当者に、退職する旨を伝えましょう。

直接会って話しをするのがベストですが、心身の状態が悪く難しい場合には、電話やメールで伝えるようにしてください。

そのうえで、会社の意向も確認しながら、退職の手続きを進めましょう。

条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金を受給できる

じつは傷病手当金は、一定の条件をクリアすれば、退職後も受給することができます。

手当金の給付を受けながら、お金の心配をすることなく、治療に専念することができるのです。

本当は退職してしばらく療養したいのに、

退職後の生活費が不安だから続けるしかない…

このような思いで無理に仕事を続けていませんか?

もし無理をしているのなら、

傷病手当金をもらいながらゆっくり休む

という方法も検討してみましょう。

退職後も傷病手当金を受給するため要件は、以下のとおりです。

- 退職日までに、継続して1年以上健康保険に加入していること

- 退職日(資格喪失日)に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

- 退職日以降も支給期間が残っていること(最長1年6ヶ月)

注意しなければならないのは、「退職日に出勤してはいけない」ということです。

退職の手続きや挨拶などでうっかり出勤してしまうと、❷の要件を満たせなくなってしまい、退職日以降に傷病手当金が受給できなくなるので注意しましょう。

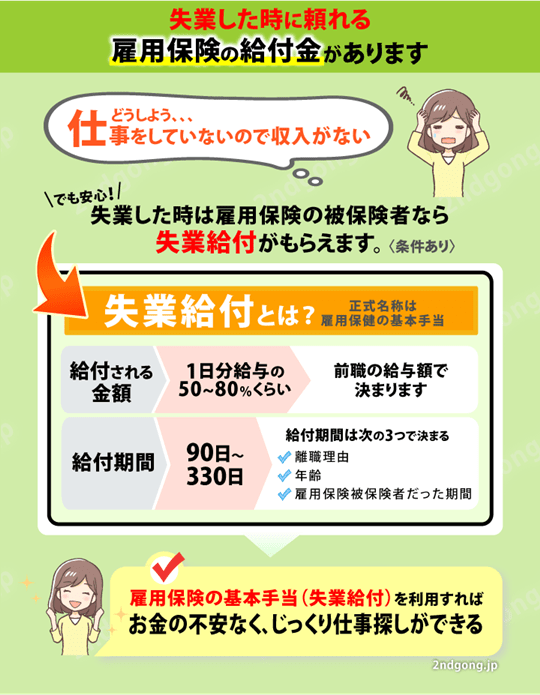

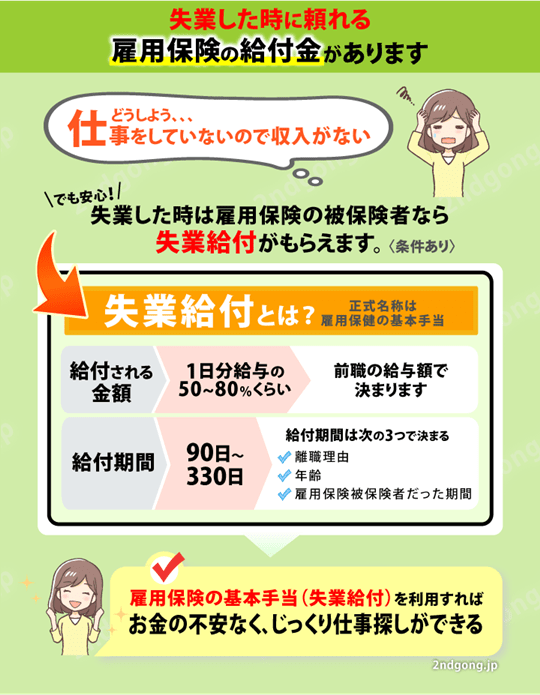

失業保険は傷病手当金のあとにもらえる(手続きが必要)

退職すると、ハローワークへ失業保険の申請に行くことが一般的です。(※正確には雇用保険の基本手当といいます)

しかし、傷病手当金を受給している間は、失業保険の申請をすることができません。

失業保険をもらうということは、職探しをしているということ。

傷病手当金をもらって治療している状態であれば、

職探しはできないはずだろう…

というのが基本的な考え方にあるためです。

でも安心してください。

失業保険の受給期限を延長申請しておくことで、傷病手当金の受給期間後に、失業保険をもらうことができます。

傷病手当金の受給期間(18ヶ月)が終了した後に、失業保険の給付を受けられますから、しっかり療養できる期間を、さらに延ばすことが可能です。

自分で手続きするのが不安なら、申請サポートに相談しよう

ここまでお話ししてきたように、傷病手当金の申請手続きには、少しわかりにくい面もあります。

とくに退職の話が出ているような状況では、会社側の積極的なサポートも期待できないかもしれません。

心身が辛くて、自分であれこれ手続きできるような状態じゃない…

ちゃんと手続きができるのかな…

もしこのような不安があるのなら、社会保険給付金の申請サポートの利用がおすすめです。

社会保険給付金サポートを利用することで、以下のようなメリットを得ることができます。

- 自身の状況や退職後の予定などを聞き取りしたうえで、適切な対応方法を調査してもらえる

- ヒアリング内容にもとづいて、細かな申請条件やスケジュール、手順などをわかりやすくアドバイスしてもらえる

- 音声通話やチャット、対面相談で心配ごとに無制限で相談に乗ってもらえる

専任のコンシェルジュによる万全のサポートが受けられるので、不安な気持ちを解消できるのはもちろん、より確実に受給手続きを進められるはずです。(受給決定率97%)

サポートを利用するには費用がかかりますが、受給できない場合の全額返金保証もついています。

ゆっくり休みたいけど、退職後の生活費が不安だ…

という方は、サポートの利用を検討してみましょう。

聞き慣れないサービスですが、利用しても大丈夫なのか、以下の記事で徹底検証しています。

詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。

まとめ:休職制度を有効に使って、健全な社会人生活を送ろう!

今回の記事では、会社を休職するときの準備や手続きの流れについて、詳しくお話ししてきました。

筆者もうつ症状で休職を経験してみて、休職期間中にしっかり療養して心身をリフレッシュできたことは、とても大きかったと感じています。

いちど復職した後に、結局は退職することにはなってしまったのですが、仕事に対してまた前向きな気持ちになれました。

もし、休職せずに我慢し続けていたら、取り返しがつかないことになっていたかもしれません。

休職制度を利用することで、

いったんすべてを解放して、気持ちを落ち着かせて、療養に専念しながら自分を見つめなおす

このような時間を持つことができます。

あなたのこれからの人生にとって、決してムダではない、貴重な時間になるのではないでしょうか。

休職する際には正しい休職のやり方を実践して、今後のキャリア形成のために、休職の悪影響を最小限にしましょう。