病気やケガなどで、しばらく会社にいけなくなってしまったとき、

もし無収入になってしまったら、どうやって生活していけばいいんだろう?

こんな心配をしたことが、一度くらいはあるのではないでしょうか?

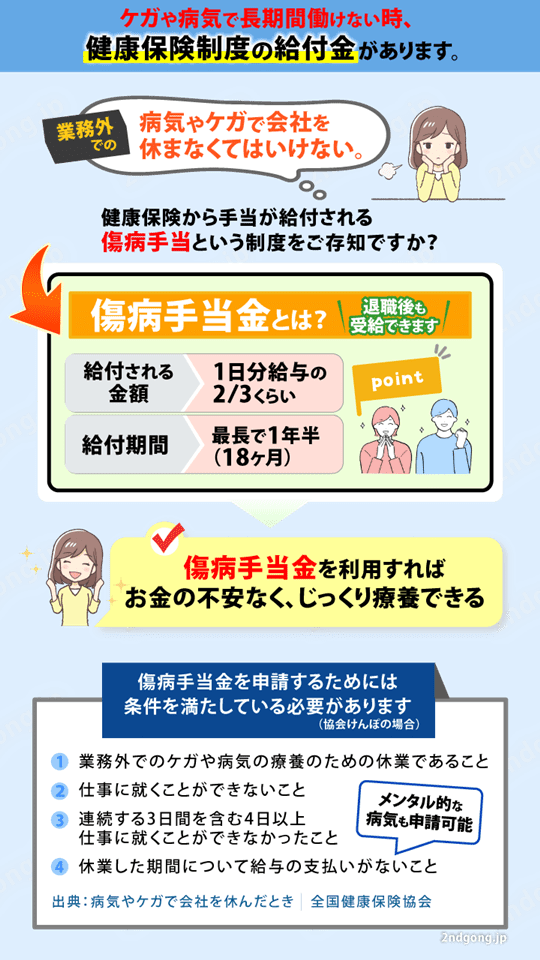

そんなときに頼りになるのが、健康保険から支給される傷病手当金です。

じつは、傷病手当金は退職後も受給できるので、退職して療養するときにも活用できます。

そうはいっても、どのような制度なのかよくわからないですし、

申請手続きをどのようにすればいいかわからない…

という方が多いかもしれませんね。

そこでこの記事では、長期療養時にお金の不安をなくせる傷病手当金について、制度の仕組みや申請手続きの流れ、注意点などを解説しています。

長年人事・労務に携わってきた筆者の経験をふまえて、わかりやすくご説明していますので、ぜひ参考にしてください。

傷病手当金の仕組み

それでは、傷病手当金の仕組みについて確認していきましょう。

まずは自分の健康保険証の種類を確認しよう

ひと口に「健康保険」といっても、運営している組織によって、以下の3種類に分かれています。

- 健康保険組合:

大企業や業界(自動車業界など)が運営している、健康保険事業のための組織。トヨタ自動車、パナソニックなど - 全国健康保険協会(協会けんぽ):

❶に加入できない、中小企業などに勤める人(家族含む)の健康保険を管掌する組織 - 国民健康保険:

❶❷に加入できない人の健康保険を管掌する組織

国民健康保険の場合は、原則は傷病手当金の仕組みが無いのですが、以下のように特例で支給される場合もあります。

国民健康保険に加入されている方について

出典:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ|厚生労働省

市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病

手当金を支給する場合があります。詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

事前に確認しておく必要がありますのでご注意ください。

この記事においては、全国健康保険協会(協会けんぽ)の傷病手当金を中心に、仕組みをお話しさせていただきます。

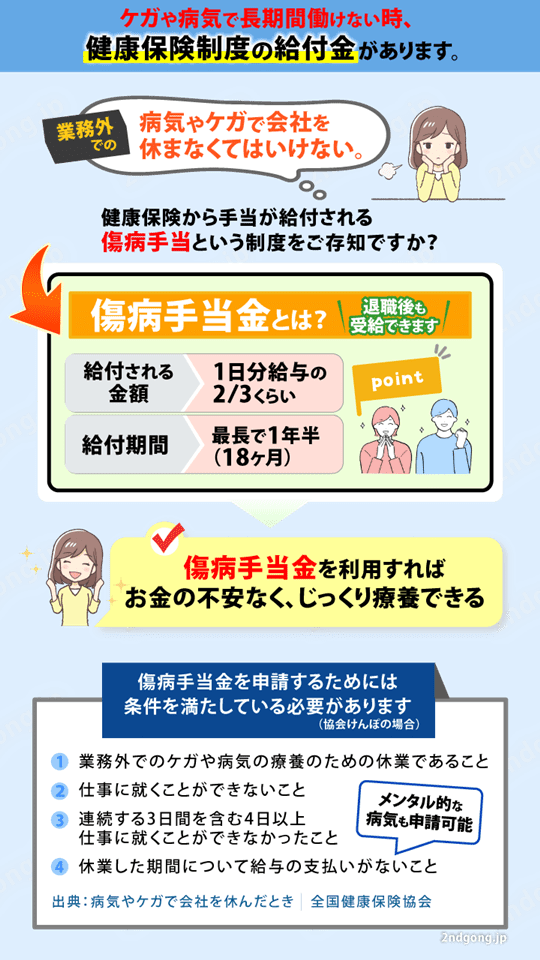

傷病手当金とは

傷病手当金というのは、

- 病気やケガによる療養で、働くことができない

上記のような場合に、健康保険から手当てが給付されるものです。

給付される額については、以下のように定められています。

支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額

正直なところ、上記を見ても、何を言ってるのかわかりませんよね。(笑)

目安としては、

だと思ってください。

つまり、給与の2/3くらいの額が、傷病手当金として支給されます。

傷病手当金の給付を受けるための条件

傷病手当金というのは、申請すれば誰でも給付を受けられるというわけではありません。

傷病手当金を申請するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

- 業務外でのケガや病気の療養のための休業であること

- 仕事に就くことができないこと

- 連続する3日間を含む4日以上仕事に就くことができなかったこと

- 休業した期間について給与の支払いがないこと

待期期間とは?

傷病手当金を受給するには、「待期期間」が必要となります。

待期期間とは、初回の請求時に、「連続して」3日間仕事を休んだ期間のことをいいます。

待期期間中は有給休暇を利用することも可能で、会社の休日(土日が休みの場合は土日)が含まれていても待期期間に入ります。

3日間の待期期間を経過して、4日目からが傷病手当金の支給対象となるわけです。

傷病手当金が給付される期間

支給される期間は、待期期間後の支給開始日から通算して、

となっています。

途中で受給しない期間があった場合、通算して18ヶ月支給される

なかには、回復して出勤できる日もあったり、休んだりを繰り返すケースもあるかもしれません。

途中で受給しない期間があった場合でも、支給開始日から「通算して18ヶ月」の受給が可能です。

2022年1月の法改正により、支給期間が通算されるように改定されました

- 出典:厚生労働省

同じ症状で再申請はできない

もし1年半経っても治らなかった場合は、同じ症状で傷病手当金の再申請をすることはできません。

ただし、ある程度の期間を出勤していれば(数年ほど)、再申請が認められるケースもあります。

該当する場合は、いちど確認してみましょう。

傷病手当を受給していても、保険料の支払いは必要

意外と忘れがちなのが、

という点です。

支払方法については、会社と相談するようにしましょう。

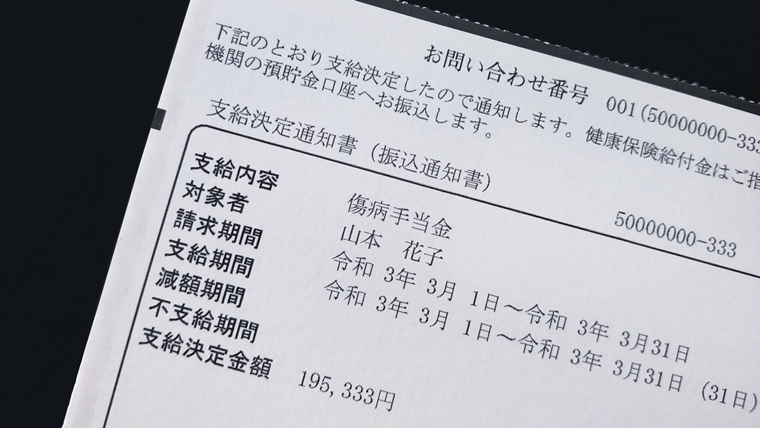

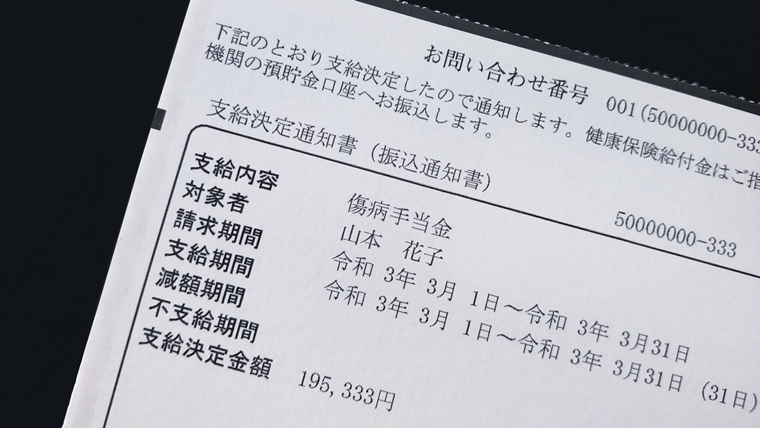

傷病手当金を申請してから、どのくらいで支給される?

傷病手当金の申請手続き後、どのくらいで受給することができるかですが、こちらは健康保険の保険者ごとにかなり違いがあります。

一般的には、「協会けんぽ」の方が傷病手当金の支払いが早いです。

協会けんぽでは、申請後の審査で申請内容に不備が無い場合には、原則10営業日以内(約2週間)に支払うとされています。

Q1. 申請してからどのくらいで支払われますか?

申請書が協会けんぽに届いて、申請書に不備等がなければ、原則10営業日でお支払いします。(ただし医師や

出典:協会けんぽ資料

日本年金機構への照会などで、通常よりお時間をいただく場合があります。)

審査の結果、支給となった場合、支払日前日に支給決定通知書を発送します。

ただし、祝日がある場合や年末年始をまたいだ申請の場合には、2週間以上かかることもありますので、注意が必要です。

健康保険組合については、申請から受給までに2~3ヶ月かかる健康保険組合もあります。

傷病手当金の受給までどれくらいかかりますか?

このように健康保険組合に確認しておきましょう。

傷病手当金の支給額を計算する方法

実際、傷病手当金の金額はいくらもらえるのでしょうか?

「おおよそ給与の2/3くらい」とご説明しましたが、ここでは傷病手当金の計算式に当てはめてみて、具体的な金額を算出してみます。

傷病手当金を算出するためのステップは以下のとおりです。

- 過去12ヶ月分の標準報酬月額を調べる

- 傷病手当金の1日あたりの金額を計算する

- 労務不能となった日数をかけて、支給額を算出する

それぞれについて、詳しく確認していきましょう。

1.過去12ヶ月分の標準報酬月額を調べる

傷病手当金の金額は、傷病手当金の支給を開始する以前の、過去12ヶ月の標準報酬月額を基準として決まります。

標準報酬月額とは、保険料の決定や保険給付の基準となる金額のこと。

標準報酬月額・標準賞与額とは?

健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を、区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた標準賞与額を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。

健康保険制度の標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)

標準報酬月額は給与の金額に応じて決まるので、給与明細の健康保険料から、健康保険の標準報酬月額表に合致する保険料を照らし合わせることで、標準報酬月額を調べられます。

それでも標準報酬月額が分からない場合は、総務や人事などの社会保険の手続きを担当している部署に、いちど確認してみましょう。

2.傷病手当金の1日あたりの金額を計算する

傷病手当金の1日あたりの計算式は以下のとおりです。

過去12ヶ月の標準報酬月額を平均した金額(※1) ÷ 30(日) × 2/3 = 傷病手当金の日額(※2)

- 支給開始日以前の継続した12ヶ月でそれぞれの標準報酬月額を平均する

- 1円未満の金額がある場合は、少数点第1位を四捨五入する

過去12ヶ月の標準報酬月額が基準となって、傷病手当金の金額が決定しますが、

- 傷病手当金支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額が同じ

- 傷病手当金支給開始日以前の過去12ヶ月で標準報酬月額が違う

- 傷病手当金支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない

という3つのケースがありますので、それぞれのケース別に計算例を挙げてご紹介します。

例①:傷病手当金支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額が同じケース

ここでは、

という場合の計算方法をご紹介します。

標準報酬月額が過去12ヶ月同じ場合は、以下の計算式で1日あたりの金額を計算します。

300,000円 ÷ 30日 = 10,000円 ※

- 1円単位は四捨五入

次に2/3をかけます。

10,000円 × 2/3 = 6,667円 ※

- 1円未満は少数点第1位を四捨五入

今回の場合では、1日あたり6,667円が傷病手当金として支給されることになります。

例②:傷病手当金支給開始日以前の過去12ヶ月で標準報酬月額が違うケース

ここでは、

という場合の計算方法をご紹介します。

傷病手当金支給開始日以前の12ヶ月で標準報酬月額が違う場合は、以下のような計算方法です。

まず、傷病手当金支給開始日以前の継続した12ヶ月で、各月の標準報酬月額を平均した金額を算出します。

(直近8ヶ月の標準報酬月額 300,000円 × 8ヶ月 + その前の4ヶ月の標準報酬月額 280,000円 × 4ヶ月) ÷ 12ヶ月 = 293,333.333…円 ※

- 端数処理は行わない

次に、上記過去12ヶ月の平均月額を30日で割ります。

293,333.333…円 ÷ 30日 = 9,780円 ※

- 1円単位は四捨五入

そして2/3をかけます。

9,780円 × 2/3 = 6,520円 ※

- 1円未満は少数点第1位を四捨五入

今回の例であれば、1日あたり6,373円が傷病手当金として支給されることになります。

例③:傷病手当金支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たないケース

ここでは、

という場合の計算方法をご紹介します。

過去12ヶ月の標準報酬の平均が取れない場合は、次のうちどちらか低い方で傷病手当金を算出します。

- 支給開始月以前で継続した月の標準報酬月額を平均した金額

- 全被保険者の平均標準報酬月額(協会けんぽなら300,000円)

今回のケースでいうと、標準報酬月額平均260,000円<300,000円となるので、上記❶のパターンで傷病手当金を計算します。

まず標準報酬月額を30日で割ります。

260,000円 ÷ 30日 = 8,670円 ※

- 1円単位は四捨五入

次に2/3をかけます。

8,670円 × 2/3 = 5,780円 ※

- 1円未満は少数点第1位を四捨五入

今回の例であれば、1日あたり5,780円が傷病手当金として支給されることになります。

3.労務不能となった日数をかけて、支給額を算出する

1日あたりの傷病手当金支給額の計算が終わったら、待期期間と有給休暇を除いて、労務不能となった日(※)が何日あったかを計算します。

- 公休などの給与が発生していない休日があった場合も、労務不能の期間中であれば合わせて計算してください。

労務不能となった日数が31日あった場合、1日の傷病手当金支給額を例①~③に当てはめて計算すると、それぞれの傷病手当金の額は以下のとおりです。

- 例①の場合:

6,667円 × 31日 = 206,667円 - 例②の場合:

6,520円 × 31日 = 202,120円 - 例③の場合:

5,780円 × 31日 = 179,180円

傷病手当金の詳細な金額が気になる方は、ご紹介した事例を自身のケースに置き換えて、いちど計算してみましょう。

傷病手当金を受給する時の注意点

傷病手当金の受給を検討する場合は、以下でご紹介する3つの点に注意しておきましょう。

休業中の有給休暇について

休業中であっても、有給休暇を取得することは可能です。

ただし、有給休暇を取得した日については欠勤とみなされないため、傷病手当金は支払われません。

勤務先からは、

休業中は有給休暇をたくさん申請した方が、もらえるお金は多くなりますよ!

上記のような説明を受けるかもしれませんが、有給休暇を残しておきたい場合は、無理に使用せず残しておきましょう。

長期休業の場合には、1ヶ月単位で申請するのがおすすめ

休業する期間が数ヶ月以上見込まれる場合には、傷病手当金は1ヶ月単位で申請するのがおすすめです。

長期休業をする場合には、

- 毎月もらえていた給与がもらえない

という状態になりますので、定期的に傷病手当金を申請しましょう。

申請回数が増えると確かに手間は増えますが、給与と同じように一定間隔で傷病手当金を受給することで、休業中でも安定した生活を営むことができます。

病気やケガで休業していても、傷病手当金がもらえない場合もある

傷病手当金を受給するためには、「労務不能である」という医師の意見が必要です。

入院する場合は、心配する必要はないのですが、自宅療養をする場合には、

医師の意見によっては、傷病手当金がもらえない場合がある

という点に留意しておきましょう。

実際に筆者が担当した傷病手当金の申請でも、過去に以下のようなケースがありました。

- 自宅療養期間のうち、病院に通院した日のみ「労務不能」という医師の意見だった

- かかりつけ医に診てもらい「休業したほうが良い」といわれたが、専門医ではないため、傷病手当金の申請書への記載を拒否された

いずれの場合も、あらためて別の病院で診てもらい、受診した日以降は傷病手当金が受給できることになりました。

しかし、受診以前の期間は、傷病手当金がもらえなかったり、わずかの額しか支給されない結果に…

傷病手当金を確実にもらうためにも、医師には傷病手当金を申請する意思があることを伝えて、

労務不能となる期間はどのくらいの見込みか?

ということを、しっかりと確認しておきましょう。

医師から明確な意見がもらえないのであれば、専門医への転院をおすすめします。

傷病手当金の申請書類と手続きの流れ

傷病手当金を申請する際は、以下の書類が必要となります。

- 傷病手当金 支給申請書

- 療養担当者(医師)の意見書

- 事業主の証明

休職する場合などは、基本的には会社が手続きの進め方を教えてくれるはずです。

申請書類には、

- 通院している病院(医師)が記入する欄

- 自身で記入しなければならない欄

上記のような個所があります。

病院(医師)の記入欄については、自分で病院へ行って、

「療養担当者記入用」の部分に記入をお願いします

このように依頼しなければなりません。

ここでは、傷病手当金の手続きをする流れについてご説明します。

「傷病手当金 支給申請書」の本人記入欄に記入する

「傷病手当金 支給申請書」をダウンロードして、申請に必要な情報を入力していきます。

申請書は以下のページより、ダウンロードすることが可能です。

「傷病手当金 支給申請書」の被保険者記入用ページに、必要事項を記入してください。

「傷病手当金 支給申請書」の意見書を、担当医師に記入してもらう

続いて担当医師を受診して、「傷病手当金 支給申請書」の療養担当者記入用のページに、医師の見解を記入してもらいましょう。

病院でその旨を依頼すれば、対応してもらえるはずです。

その際、まれに数千円の費用を請求される場合があるので注意しましょう。

病院によっては、傷病手当金の申請書の記入に慣れていないところもあり、診断書の記入と勘違いされて請求されているのです。

傷病手当金の「療養担当者記入用」に記入してもらう行為は、「傷病手当金意見料交付料」として金額が定められおり、保険の適用内で自己負担額も300円ほどです。

病院で書いてもらう際には、費用を確認しておきましょう。

「傷病手当金 支給申請書」の事業主証明を、会社に記入してもらう

本人記入欄と医師の意見書がそろったら、会社に事業主記入用ページへの記載を依頼しましょう。

もし休職中で出勤していない場合は、本人記入と医師記入分を同封して、「傷病手当金 支給申請書」を会社へ郵送して依頼してください。

「傷病手当金 支給申請書」を会社が提出する

「傷病手当金 支給申請書」の協会けんぽへの提出は、会社から必要書類をそろえて提出してもらいます。

※本人が提出することも可能です

受領された「傷病手当金 支給申請書」は、協会けんぽにて審査されて、問題がなければ「支給決定通知書」が送付され、指定口座に傷病手当金が支払われます。

傷病手当金は退職した後も給付を受けられる

治療が長引いてしまって、

やむを得ず、会社を退職するしかない…

というケースもあるでしょう。

そんなときでも、一定の条件をクリアすれば、退職後も傷病手当金を受給することができます。

手当金の給付を受けながら、お金の心配をすることなく、治療に専念することができるのです。

傷病手当金を退職後も受給するための条件とは

退職後も傷病手当金を受給するため要件は、以下のとおりです。

- 退職日までに、継続して1年以上健康保険に加入していること

- 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

- 退職日後も支給期間が残っていること(最長1年6ヶ月)

注意しなければならないのは、「退職日に出勤してはいけない」ということです。

退職の挨拶や引継ぎなどで、会社に出たい気持ちがあるかもしれませんね。

しかし、出勤してしまうと「仕事ができる状態」とみなされて、傷病手当金が受給できなくなります。

退職日は、有給休暇か欠勤となるようにしてください。

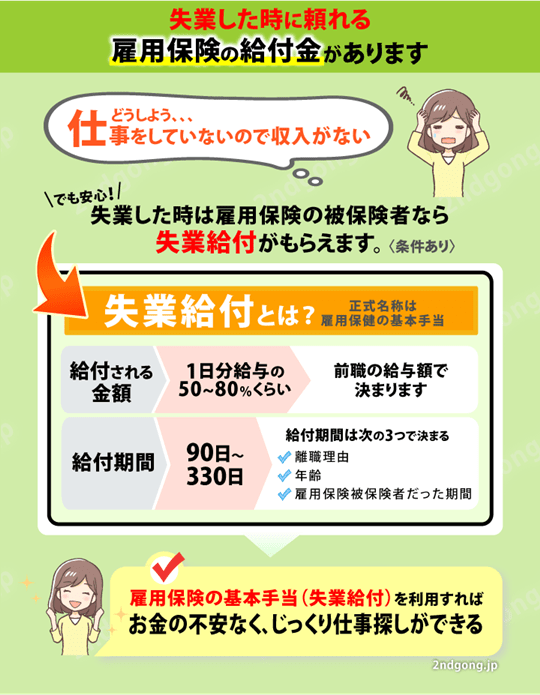

傷病手当金の受給期間は、失業保険の申請はできない(受給期限の延長申請は可能)

退職すると、ハローワークへいわゆる失業保険の申請に行くことが一般的です。(※正確には基本手当といいます)

しかし、傷病手当金を受給している間は、失業保険の申請することができません。

失業保険をもらうということは、職探しをしているということ。

傷病手当金をもらって治療している状態であれば、

職探しはできないはずだろう…

というのが基本的な考え方にあるためです。

ただ、そうはいっても、失業保険には受給できる期限がありますよね…

傷病手当金をもらっている間は、失業保険の受給期限を延ばしてもらうよう、申請することができます。

不安な方は、ご自身の住所を管轄しているハローワークに、いちど問い合わせてみましょう。

自分で手続きするのが不安なら、申請サポートを利用しよう

ここまでお話ししてきたように、傷病手当金の申請手続きには、少しわかりにくい面もあります。

とくに退職の話が出ているような状況では、会社側の積極的なサポートも期待できないかもしれません。

心身が辛くて、自分であれこれ手続きできるような状態じゃない…

ちゃんと手続きができるのかな…

もしこのような不安があるのなら、社会保険給付金の申請サポートの利用がおすすめです。

社会保険給付金サポートを利用することで、以下のようなメリットを得ることができます。

- 自身の状況や退職後の予定などを聞き取りしたうえで、適切な対応方法を調査してもらえる

- ヒアリング内容にもとづいて、細かな申請条件やスケジュール、手順などをわかりやすくアドバイスしてもらえる

- 音声通話やチャット、対面相談で心配ごとに無制限で相談に乗ってもらえる

専任のコンシェルジュによる万全のサポートが受けられるので、不安な気持ちを解消できるのはもちろん、より確実に受給手続きを進められるはずです。(受給決定率97%)

サポートを利用するには費用がかかりますが、受給できない場合の全額返金保証もついています。

ゆっくり休みたいけど、退職後の生活費が不安だ…

という方は、サポートの利用を検討してみましょう。

聞き慣れないサービスですが、利用しても大丈夫なのか、以下の記事で徹底検証しています。

詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。

まとめ:傷病手当金を利用して、長期療養時のお金の心配をなくそう

今回は、傷病手当金を受給するための手続きについて、詳しくお話ししてきました。

内容をおさらいしておきましょう。

- 自分の健康保険証を確認して、傷病手当金をもらえるか確認しましょう。

- 待期期間の3日間は有給休暇でもOK。会社の休日でもカウントされます。

- 受給できるのは最長1年半(18ヶ月)まで。

- 退職しても条件をクリアすれば、退職後も傷病手当金を受給できます。

傷病手当金の仕組みと手続きの方法について、お分かりいただけたでしょうか?

傷病手当金の制度をうまく活用すれば、生活の不安を軽減して、治療に専念することができます。

もしケガや病気で長期間の療養が必要になったときは、傷病手当金のことを思い出して、会社に申請手続きの相談をするようにしましょう。

もし自分で手続きするのが不安なら、社会保険給付金サポートの利用も検討してみてくださいね。