学童保育の指導員になるには?40代で転職するための3つのルート

- 40代からでも学童保育で働けるのかな…

- 子育ての経験を活かした仕事ができたらいいなぁ…

- 学童保育の指導員になるにはどうすればいいのだろう…

学童保育で働こうと思った40代が「今からでも学童保育に就職や転職ができるのだろうか」と、不安を感じてしまうケースは、よくあります。

「40代では遅いのかもしれない」と思う方も多いですよね。

特に異業種からの転職や、主婦から学童保育の指導員を目指す人は、不安を感じるはず。

かくいう筆者は、システムエンジニアから学童保育へ転職し、指導員として12年勤務しています。

しかし、その12年の間、何度も挫折と失敗を繰り返し、5回の転職を経験してきました。

そこでこの記事では、40代未経験の方でも迷わずに学童保育へ転職できるように「40代から学童保育の指導員になるための3つのルート」を解説します。

この記事を読めば「あなたの状況にあった学童保育への転職の方法」が分かります。

とはいえ、40代からだと遅いのではないだろうか…

このように感じる方もいると思いますが、ご安心ください。

まずは「40代からでも学童保育の指導員になれる理由」をていねいに解説していきますので、ぜひ読んでみてください。

40代からでも学童保育の指導員になれる理由

40代からでも学童保育の指導員になれる理由は次のとおりです。

- 学童保育業界は常に人手不足

- 特に「放課後児童支援員」が不足している

学童保育業界は人手不足です。

共働き家庭の増加に伴って学童保育の需要は高まっていますが、学童の指導員は、教員や保育士と比べて認知度が低く、募集してもなかなか応募がない状況なのです。

常に求人が出ている状況でして、「放課後児童支援員」の資格があれば、40代でも転職を目指せます。

放課後児童支援員の資格…?えっ…持ってないけど大丈夫ですか…?

このように思った方も、ご安心ください。

資格の取り方も分かるように「40代から学童保育の指導員になるための3つのルート」を解説していきます。

あなたの状況に合わせて、最適なルートを使ってください。

40代から学童保育の指導員になるための3つのルート

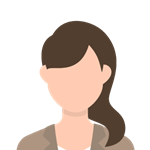

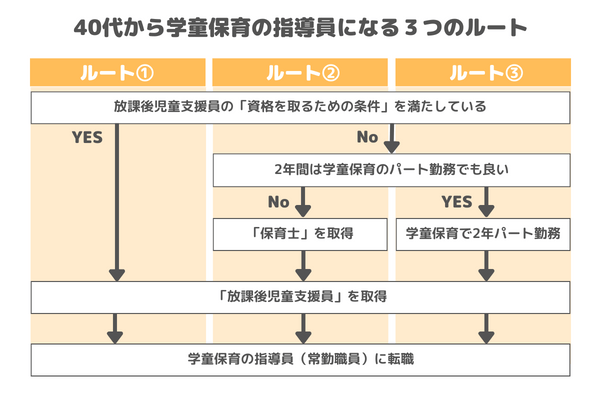

40代から学童保育の指導員になるためには、3つのルートがあります。

- 学童保育の常勤職員に転職

- 保育士を取得→常勤職員に転職

- 2年間パート勤務→常勤職員に転職

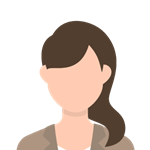

「3つのルート」を図で表すと、このようになります。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

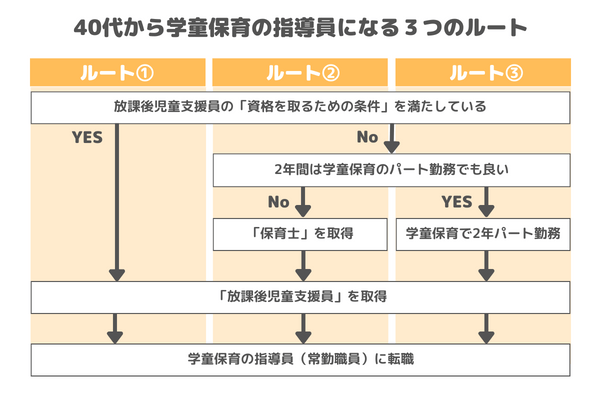

①学童保育の常勤職員に転職

1つ目のルートは「学童保育の常勤職員に転職」です。

放課後児童支援員の「資格を取るための条件」を満たしている人におすすめのルートです。

- 保育士

- 社会福祉士

- 教員

- 大学を卒業した人(社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学、体育学を専修する学科)

「放課後児童支援員」の資格を取るためには、「認定資格研修」を受ける必要がありますが、誰でも受けられるわけではありません。

保育士などの資格を持っている人は、学童保育の仕事を未経験でも「放課後児童支援員」の資格を取れるため、学童保育への転職を目指せます。

放課後児童支援員の資格については、後ほど詳しく解説しますが、「先に資格について詳しく知りたい方」はこちらからジャンプしてください。

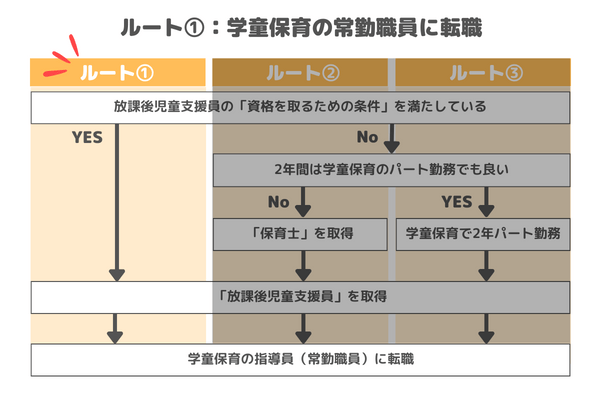

②保育士を取得→常勤職員に転職

2つ目のルートは、「保育士を取得してから、学童保育の常勤職員に転職」です。

次のような人にオススメのルートです。

- 「認定資格研修」の受講条件を満たしていない人

- 在職しながら目指したい人

「働きながら学童保育の指導員になるため」には保育士の資格取得がオススメです。

厚生労働省によると、保育士の合格率は約30%

合格率が低い理由は、筆記試験9科目すべてに合格しなければならないためです。

そんなに難しい試験なのに、どうしてオススメなの…?

このような疑問を感じるかたも多いと思いますので、オススメする理由をお伝えします。

- 難しいとはいえ、教員免許や社会福祉士を取るよりも難易度が低い

- 筆記試験の合格科目は3年間有効

②について補足すると、1年目で合格した科目は、2年目・3年目の試験では免除されるということです。

例えば1年目で9科目中6科目合格できたとすると、翌年の試験は残りの3科目に集中すればOK

決して簡単な試験ではありませんが、働きながら独学で合格を目指せるのがオススメの理由です。

筆者もテキストを1冊購入して週末に独学。働きながら保育士を取得できました。

ちなみに、筆記試験に合格すると実技試験がありますが、実技試験の合格率は約80%なので、大変なのは筆記試験です。

③2年間パート勤務→常勤職員に転職

学童保育の指導員になるための3つ目のルートは「2年間パート勤務してから常勤職員に転職」です。

次のような人にオススメのルートです。

- 「保育士試験は大変そうだ」と感じる人

- 2年間はパートでも大丈夫な人

特に、子育てが一段落して時間ができた主婦の方にオススメのルートです。

学童保育で2年間勤務すると「認定資格研修」を受講できます。

パート勤務している学童から常勤職員として声がかかることもあり、金銭面に余裕がある方にはオススメのルートです。

おさらいすると、40代から学童保育の指導員になるため方法は次のとおり。

- 学童保育の常勤職員に転職

- 保育士を取得→常勤職員に転職

- 2年間パート勤務→常勤職員に転職

あなたに合ったルートを選んで、ぜひ学童保育の指導員を目指してください。

学童保育の仕事内容を解説

続いて、学童保育の仕事内容を解説します。

指導員は「放課後児童支援員」と「補助員」に分けられる

学童保育の指導員とは、学童保育で働く職員のことです。

多くの学童保育では、常勤職員(正社員)と非常勤職員(パート・アルバイト)でシフトを組んで保育をまわします。

2015年度に「放課後児童支援員」の資格が創設され、有資格者は「放課後児童支援員」無資格者は「補助員」と区別されるようになりました。

主な仕事内容は小学生の育成支援

学童保育指導員の主な仕事内容は、小学生の育成支援です。

子ども達が安心して過ごせる、遊びや生活の場を提供し、健やかな育成を支援をします。

勤務時間は「平日」と「学校休業日」で異なる

学童保育は、放課後や学校休業日に開きます。

※学校休業日とは、土曜日・夏休み・冬休み・春休み・学校代休日などのこと

学童保育の、一般的な開所時間は次のとおりです。

| 平日 | 11:00 〜 19:00 |

| 学校休業日 | 8:00 〜 19:00 |

学童保育の職員はシフトを組んで働きますが、学校休業日は常勤職員の勤務時間が10時間を超えることも珍しくありません。

また、平日の午前中は11:00前から勤務になることもあります。

- 研修

- 会議

- 遠足の下見

などのためです。

民間企業が運営する学童保育では、より遅い時間まで勤務となることもあります。

【実例】学童保育指導員の1日のスケジュール

ここからは、学童保育指導員の1日のスケジュールをお伝えします。

今回ご紹介するのは、筆者の学童の実例です。

※スケジュールは学童によって異なりますので、ご了承ください。

| 平日 | 学校休業日 | |

|---|---|---|

| 7:45 | 出勤 ・郵便物の確認 ・換気 ・消毒 ・麦茶を作る ・メールチェック、返信 ・連絡帳確認 ・出欠予定の確認 ・中抜け予定の確認 ・冷蔵庫、冷凍庫の温度確認 ・保育日誌の作成 | |

| 8:00 | 子ども達入室 ・検温 ・手指消毒 ・心身の状態を確認 ・出欠確認 ・勉強の支援 ・室内遊び | |

| 10:00 | ・外遊び ・室内遊び | |

| 11:00 | 出勤 ・郵便物の確認 ・換気 ・消毒 ・メールチェック、返信 ・連絡帳確認 ・出欠予定の確認 ・中抜け予定の確認 ・麦茶を作る ・冷蔵庫、冷凍庫の温度確認 ・保育日誌の作成 ・指導員間の打ち合わせ | |

| 12:00 | 休憩 | ・昼食 |

| 13:00 | ・おやつの買い物 ・おやつの調理 ・保育前のミーティング | ・室内遊び |

| 14:00 | 子ども達来室 ・検温 ・手指消毒 ・心身の状態を確認 ・室内あそび ・外遊び ・おやつの提供 ・宿題のサポート ・中抜けのサポート | ・室内あそび ・外遊び ・おやつの提供 ・宿題のサポート ・中抜けのサポート |

| 18:00 | 延長保育 雑務、事務 ・掃除 ・消毒 ・洗濯 ・食器洗い ・保育日誌の作成 | 延長保育 雑務、事務 ・掃除 ・消毒 ・洗濯 ・食器洗い ・保育日誌の作成 |

| 19:00 | 閉所 ・翌日の準備 | 閉所 ・翌日の準備 |

| 19:15 | 退勤 | 退勤 |

意外とやることが多そうだなぁ…

平日の勤務時間は短いけれど、待遇はどうなのだろう…

このように感じる方もいると思いますので、次に、学童保育の指導員の給与について解説します。

学童保育指導員の給料は高くない

ここからは、学童保育指導員の給料を見ていきましょう。

結論を先にお伝えすると、指導員の給料は高くありません。

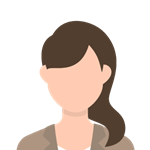

求人に特化した検索エンジン「求人ボックス」の統計データによると、学童保育指導員の給与は以下の通りです。

正社員の平均年収は331万円

学童保育で働く正社員の平均年収は331万円です。

月給で換算すると28万円ほどとなります。

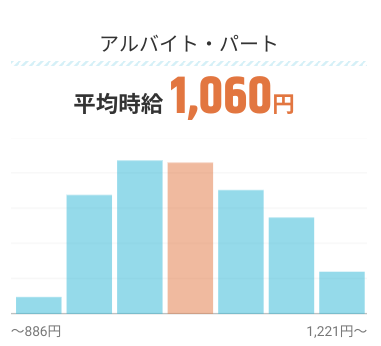

アルバイト・パートの平均時給は1,060円

アルバイト・パートの平均時給は1,060円です。

求人ボックスの統計データによると、保育士の平均時給が1,050円なので、同じくらいですね。

派遣社員の平均時給は1,397円

派遣社員の平均時給は1,397円です。

保育士の平均時給が1,346円なので、これも同水準ですね。

ただし、学童保育の派遣社員は、求人数が少ないです。

一般の企業と比べると、給料は高くないですよね。

では、どうして学童保育の指導員として勤めているのですか…?

このように感じる方もいらっしゃると思いますので、次に、学童保育指導員のやりがいについてお伝えします。

学童保育指導員のやりがい3つ

続いて、学童保育指導員のやりがいを3つご紹介します。

①子ども達の笑顔や成長が嬉しい

1つ目は、子ども達の笑顔にふれ合えたり、成長に立ち会えたりすることです。

例えば、はじめてサッカーでゴールを決めた子どもの弾けるような笑顔を見ることができます。

子どもの笑顔って、不思議と何年たっても色あせないものなんです。

それに、子どもの成長を感じられるのも大きな魅力

例えばこのようなシーン

友達とケンカをしたときに、3ヶ月前には怒りを爆発させて部屋から飛び出していたA君。そんなA君が今日は部屋の片すみに移動して、1人で本を読んで気持ちを切り替えようとしている…

はたから見ると地味な変化だと思いますが、日々接している子の成長に立ち会ったときには、心がジーンと嬉しくなります。

小学生の笑顔や成長の場面に立ち会える仕事って、なかなかないですよね。

②自分が役に立っていることを実感できる

いったい何のために働いているのだろう…?

これは筆者がシステムエンジニアをしているときに感じたことですが、学童保育で働いてからは、自分が子どもの力になれていることを実感できています。

例えば・・・

- 学校から元気なく帰ってきた子の気持ちを受けとめたり…

- ドッジボール大会で優勝して、大人も子どももみんなで大喜びしたり…

- ときにはケンカの仲裁もするけれど、振り返ったら懐かしい思い出になっていたり…

子ども達と一緒に生活をする仕事なので、自分が子ども達の役に立っていることを実感できるのです。

保護者の方から感謝の言葉をいただくこともありますよ。

③3つの発達段階を見守れる

学童保育指導員は、小学1年生〜6年生の子ども達の育成を支援するお仕事

小学生は成長著しい時期でして、3つの発達段階に分けられます。

- 幼児さんの特徴を持っている、まだまだ可愛らしい1,2年生

- 仲間たちとの関係性が大切になってきて、ちょっと生意気な3,4年生

- 思春期の入り口で大人の準備がはじまる、少し不安定な5,6年生

それぞれの発達段階に応じた支援の仕方を学び、成長をサポートできる。

多感で成長著しい6年間を、継続して見守れる。

このような仕事はなかなかありません。

成長や変化を感じ取り、その子の気持ちに寄りそった保育ができたとき

あぁ、この子の気持ちを、少しだけ軽くしてあげられたかもなぁ…

と、心がじんわり温かくなります。

ときに親の代わりとなったり、ときに友達のような関係になったりしながら、子どもを丸ごと認めたり、気持ちを受けとめたり、励ましたりする仕事です。

子ども達は

- 卒業してからも遊びに来てくれたり…

- 高校生になってからアルバイトとして戻ってきてくれたり…

そんな温かい場所が学童保育

決して楽ではないけれど、やりがいと魅力に溢れたお仕事です。

とはいえ、素敵なことばかりではなく、大変なこともありますので、次に解説します。

学童保育指導員の大変なところ3つ

学童保育指導員は、やりがいや魅力にあふれている一方で、大変なこともたくさんあります。

その中でも、指導員がよく感じる大変なことを3つピックアップして解説します。

①人間関係に恵まれないと大変

学童保育指導員の最大の悩み。それは人間関係です。

人間関係の悩みなんて、どこの職場にもあるでしょ?

このように思う方もいるでしょう。確かにそのとおりです。

しかし、学童保育は人間関係に恵まれないと一般的な会社よりも大変…!

なぜなら、常勤職員が2人の施設も多く、パートナーとも呼べるもう1人の指導員と馬が合わなければ、逃げ道がないからです。

一般企業ならば、1人と馬が合わなくても、他の人とうまくいくはず。

学童では、自分の他に1人しか職員がいないことも多いので、人間関係に恵まれないと大変なのです。

②給料が低くて大変

学童指導員の大変なところの2つ目は「給料が低い」ことです。

筆者も手取り月給20万円ほどで、同年齢の男性と比べると低賃金です。

自分の収入だけで家族を養っている場合は、厳しい待遇と言わざるを得ません。

とはいえ、指導員の待遇は改善傾向にあります。

厚生労働省は、放課後児童支援員の賃金を月額9,000円程度引き上げると発表しています。

放課後児童支援員等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から実施する。

出典:令和4年度予算の概要|厚生労働省子ども家庭局子育て支援課

筆者の賃金も、ジワジワと上がってきました。

- キャリアアップ手当 20,000円/月

- 賃金改善手当 11,000円/月

待遇が改善されてきているとはいえ、1人で家族を支えていくには厳しい待遇です。

しかし、共働き家庭やひとり暮らしであれば、充分に生活していけます。

賃金は低いですが、時間にはゆとりがあります。

「お金よりも自由に使える時間が大切だ」と、思う方にはオススメの職業です。

③保育の方針や、施設の規模が合わないと大変

学童保育の方針と、あなたの保育観が合わなかったり、施設の規模が合わないと、働いていてストレスを感じます。

例えば、「自由な放課後を支援したい」と思っている人が、「プログラムでいっぱいの学童」に就職すると

「自分のしている仕事は、本当に子どものためになっているのだろうか…」

このように悩むはず。

「あなたの保育観」と「学童保育の方針」が同じ方向を向いていることが大切です。

また、施設の規模が大きすぎると、子どもの安全を確保するために管理的にならざるを得ず

もっと子ども達一人ひとりと、丁寧に接したい

このような悩みを感じることも、よくあります。

そのため、まずは、規模の小さな学童保育をオススメします。

目安は、定員40名以下です。

学童保育の大変なところを聞いて不安になってしまった方もいるかもしれませんが、ご安心ください。

学童保育は「子どもが好きな人」なら活躍できます。

理由もふくめて、解説します。

学童保育指導員に向いている人の特徴3つ

ここからは、どんな人が学童保育の指導員に向いているのかを解説します。

①子どもが好きな人

学童保育の指導員に向いている人の特徴1つ目は「子どもが好き」なことです。

学童保育の指導員になりたいと思っている人の多くは、子どもが好きなはず。

「子どもが好き」で温かい眼差しを子ども達に向けられる人は、学童保育の指導員に向いています。

なぜなら、子ども達と信頼関係を築けるからです。

「子どもが好き」なことは、学童の指導員を目指す上で「最低限」必要な特徴ですが、大げさにいうと、この特徴だけ持ち合わせていれば小学生の育成支援はできてしまう。

そのくらい、大切な大切な特徴です。

②長く続けられる人

学童保育の指導員に向いている人の特徴2つ目は「長く続けられる」ことです。

学童保育の仕事を続けていくうちに、必要な知識やスキル、経験が積み上がっていきます。

人を相手にする仕事なので、対人関係のスキルが「急に通用しなくなる」ことはなく、経験を蓄積していくことが大切

経験を蓄積するためには、長く続けられるかどうかがポイントとなります。

長く続けていくためには、その人の「性格」や「決意のかたさ」も大切ですが、それよりも大切なのは「学童保育との相性」や「一緒に働く指導員との相性」だと言い切れます。

そのため、「どの学童保育で働くか」を選ぶ転職活動が、最も重要なタイミングなのです。

あなたにぴったりな学童保育を見つけましょう。

③コミュニケーションが得意な人

学童保育指導員に向いている人の特徴3つ目は「コミュニケーションが得意」なことです。

子どもと接するのが主な仕事ですし、以下の大人たちとも連携を取ります。

- 保護者の方々

- 小学校の先生

- 保育園の先生

- 地域の方々

- 児童相談所

そのため、コミュニケーションが得意な人は、学童保育の指導員に向いています。

とはいえ、最初から持ち合わせていなくても大丈夫

コミュニケーション能力は、学童保育で勤務していくうちに自然と身につきますので、安心してください。

「学童保育の指導員に向いている人」の特徴をまとめると、次のとおりです。

- 子どもが好きな人

- 長く続けられる人

- コミュニケーションが得意な人

その中でも最低限必要なのが「子どもが好きなこと」で、学童保育で「長く働いている」うちに、「コミュニケーション能力」や必要なスキルが身についていきます。

40代からの学童転職は資格の取得がおすすめ

40代から学童保育へ転職する場合は「放課後児童支援員」の資格取得をおすすめします。

学童指導員は無資格でもなれるが「資格があると有利」

実は、学童保育の指導員は特別な資格がなくてもなれます。

しかし、常勤職員(正社員)で働くためには「放課後児童支援員」の資格があると有利です。

子ども40人につき、1人以上の「放課後児童支援員」を配置しなければならない自治体が多いためです。

常勤職員の「8割以上」が放課後児童支援員

厚生労働省によると、常勤職員の81.7%が「放課後児童支援員」の資格を取得しています。

- 放課後児童支援員(資格あり) … 50,504人

- 補助員(資格なし) … 11,350人

参考:令和3年(2021 年) 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況

このデータからも、常勤職員として働くためには「放課後児童支援員」の資格があると有利なことが分かります。

放課後児童支援員の取り方

ここからは、放課後児童支援員の資格の取り方について解説します。

「放課後児童支援員」は学童保育指導員の資格

「放課後児童支援員」は2015年に創設された、学童保育指導員のための資格です。

都道府県が主催する「放課後児童支援員認定資格研修(以下、認定資格研修)」を受講し、取得します。

受講対象者は条件を満たした人

認定資格研修を受講するためには、受講資格を満たす必要があります。

少し長いので、受講資格に興味がない方は閉じてくださいね。

1号 保育士の資格を有する者

2号 社会福祉士資格を有する者

3号 学校教育法の規定による高等学校、若しくは中等教育学校を卒業した者、同法の規定により大学への入学を認められた者、若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者、又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(「高等学校卒業者等」)であって、二年以上児童福祉事業に従事した者

4号 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条に規定する免許状を有する者

5号 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

6号 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者

7号 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

8号 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

9号 高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者(※2)であって、市町村長が適当と認めた者

10号 五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めた者

出典:2022年度神奈川県放課後児童支援員認定資格研修|LEC東京リーガルマインド

研修科目は6分野16科目

認定資格研修の内容は「6分野16科目」です。

こちらも長いので、研修科目に興味がない方は閉じてください。

分野1:放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解

出典:2022年度神奈川県放課後児童支援員認定資格研修|LEC東京リーガルマインド

科目① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容

科目② 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護

科目③ 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ

分野2:子どもを理解するための基礎知識

科目④ 子どもの発達理解

科目⑤ 児童期(6歳~12歳)の生活と発達

科目⑥ 障害のある子どもの理解

科目⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解

分野3:放課後児童クラブにおける子どもの育成支援

科目⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援

科目⑨ 子どもの遊びの理解と支援

科目⑩ 障害のある子どもの育成支援

分野4:放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力

科目⑪ 保護者との連携・協力と相談支援

科目⑫ 学校・地域との連携

分野5:放課後児童クラブにおける安全・安心への対応

科目⑬ 子どもの生活面における対応

科目⑭ 安全対策・緊急時対応

分野6:放課後児童支援員として求められる役割・機能

科目⑮ 放課後児童支援員の仕事内容

科目⑯ 放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守

放課後児童支援員は、筆記試験などはなく、研修を修了すれば取得できます。

放課後児童支援員の将来性

少子化の日本で、放課後児童支援は将来性があるのかなぁ…

と、気になる方もいるはず。

結論からお伝えすると、放課後児童支援員は将来性のある仕事です。

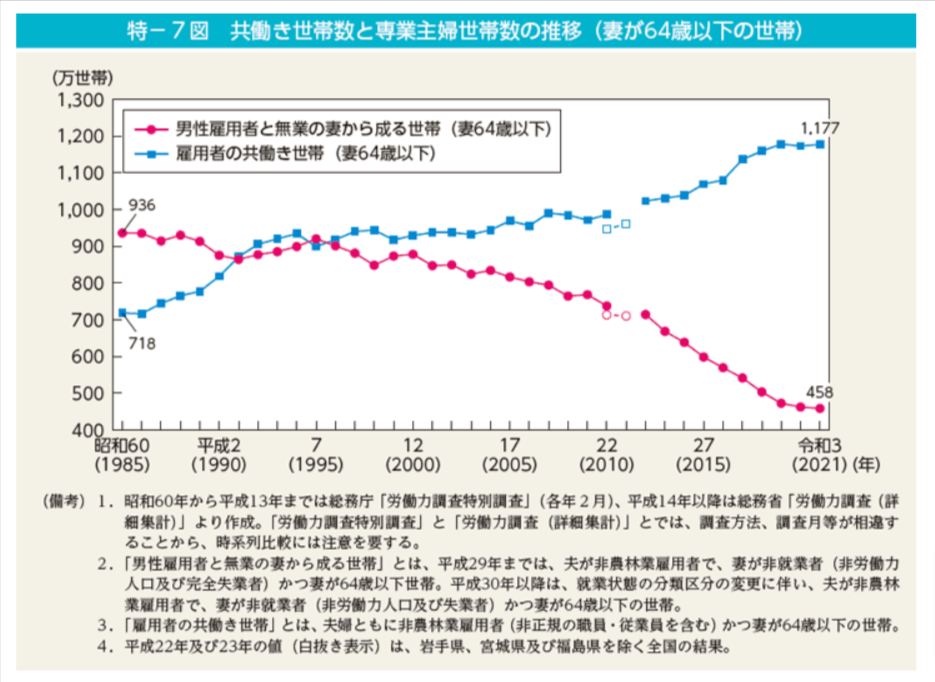

内閣府男女共同参画局によると、昭和60年〜令和3年まで、共働き世帯は年々増加しています。

共働き家庭が増えると、保護者に代わり、放課後に子どもの面倒をみる大人が必要になります。

保育園を卒園したばかりの1年生たちは、学校が終わった後に一人でお留守番するのは難しいです。

そのため、学童保育の需要は高まると予想されます。

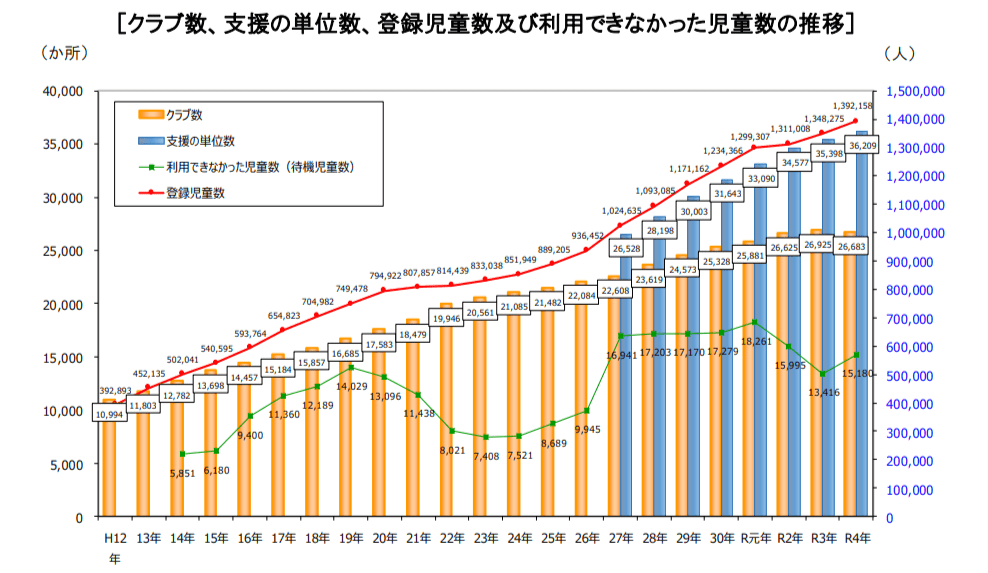

また、学童保育に登録している子どもの数は、令和4年に過去最高を更新

学童保育の施設数も、年々増加しています。

- 共働き家庭が増え

- 学童に登録する子どもが増え

- 学童保育の施設も増えている

そして、学童保育に「放課後児童支援員の配置を義務づける」自治体が多いため、放課後児童支援員は将来性が明るい資格(職種)といえます。

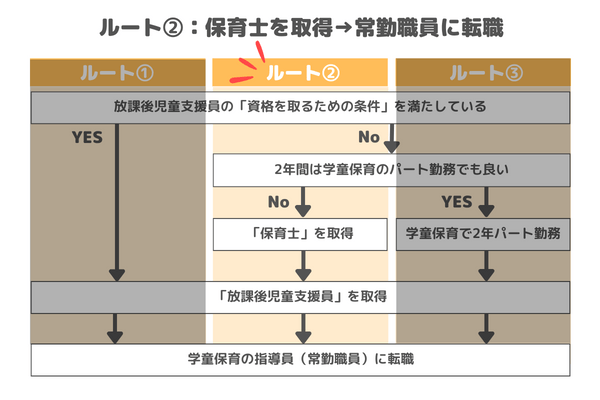

まとめ:あなたに合ったルートで学童保育の指導員を目指そう

ここまで読んで下さり、誠にありがとうございます。

最後に、内容をまとめます。

40代からでも学童保育の指導員(常勤職員)に転職できます。

学童保育の需要は増えていますが、学童保育の指導員は職業としての認知度がまだまだ低く、常に人手不足な状態

無資格でも働けますが、常勤職員(正社員)を目指すなら「放課後児童支援員」の資格がある方が圧倒的に有利です。

40代から学童保育の指導員になるルートは次の3つ

- 学童保育の常勤職員に転職

- 保育士を取得→常勤職員に転職

- 2年間パート勤務→常勤職員に転職

図であらわすと、次のとおりです。

「放課後児童支援員」の「資格を取るための条件」を満たしている人は、「放課後児童支援員」を取得し、そのまま常勤職員を目指せます。(ルート①)

「働きながら常勤職員を目指す人」には、保育士の取得がオススメ。(ルート②)

金銭的によゆうがある場合は「2年間のパート勤務」を経てから常勤職員を目指す道があります。(ルート③)

あなたの条件に合ったルートを選んで、放課後児童支援員の取得と、学童保育への転職をぜひ目指してみてください。

学童で働く仲間が増えたら、とても嬉しいです!

学童保育への就職・転職について、より詳しく知りたい方は、筆者が運営している「ニック学童」にもぜひお越しください。

ここまで読んでくださった、熱心なあなたの訪問を心よりお待ちしています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

セカンドゴングは40代の転職を応援しています!

当サイト(セカンドゴング)では、40代の転職に特化した転職ノウハウについて、

- 実際に40代で転職を経験した人

- 企業の採用担当・キャリアコンサルタントなど、転職活動に知見を有する人

上記のようなメンバーが数多くの記事を提供しています。

転職活動を攻略するためのコツとして、以下のようなコンテンツをご用意していますので、ぜひ参考にしてみてください。