40代転職では強みと弱みの自己分析が重要!見つけ出す方法を解説

40代ともなれば、社会人経験も20年に達して、いろいろな意味で、人としての「厚み」が出てくる年代でしょう。

ですから、自身の「強み(得意としていること)」については、

しっかりと語ることができるよ!

という方も多いのかもしれませんね。

しかし、その「強み」とは、本当の意味で転職先で通用する、

といえるものでしょうか?

自分の「長所」を「強み」として語ってしまうようでは、転職先で通用するものとはいえません。

また、あなたの「弱み」については、どのような対応を取るべきか考えていますか?

何とかごまかして、面接をしのごう…

こういった考えでは、40代の転職に成功することは難しいかもしれません。

この記事では、転職活動の重要ポイントである自己分析について、「強み」を見つける方法や「弱み」への対処法などを詳しく解説しています。

社労士や中小企業診断士として、企業の人材マネジメントに関わる観点から、実践的なノウハウでお話ししておりますので、ぜひ参考にしてください。

転職先で使える「強み」を見つける方法

40代が強みの自己分析をするうえで、やるべきことは以下の2点です。

- 転職先で使える「強み」を洗い出す

- 自身の「強み」を差別化する

転職先で使える自身の「強み」って何だろう?

その答えを見つけ出すためには、自分が積み重ねた「キャリア(=経験)の洗い出し」をする必要があります。

職務経歴書でいうところの、「○○で○年間、営業として勤務」というレベルのものではありません。

少なくとも、1年単位くらいで洗い出しをしていきましょう。

ここでは、Excelを用いた「キャリア(=経験)」の洗い出し方法について、具体的に実施するべきポイントをご紹介します。

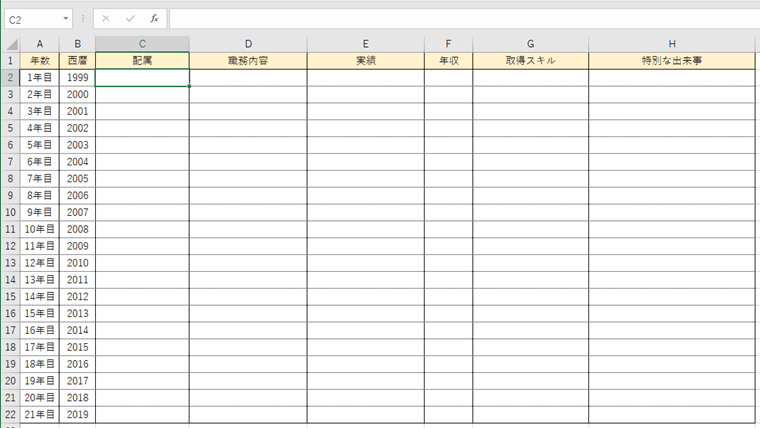

◆Excel表のサンプル

今までの職務経験を、1年単位で洗い出す

まずはExcelに、社会に出てから⇒現在の順で、「配属」「職務内容」「実績」を、1年単位で書き込んでいきます。

- 配属:

部署や規模など、所属企業に関係する内容を記入 - 職務内容:

仕事内容や個人目標など、与えられた仕事に関する内容を記入 - 実績:

目標達成率や月あたりの作業本数など、仕事を行って実現した内容を記入

現時点までの流れを1年単位で書き込んでいくことで、どのような仕事を行ってきたのかを振り返ることができます

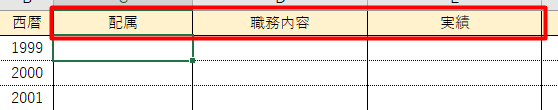

現時点からさかのぼって、得たものを洗い出す

次は、現時点からさかのぼる形で、「年収」と「取得スキル」を書き込んでいきます。

- 年収:

これまでの給与明細や通帳内容などを確認し、賞与を含めた正確な数値を記入 - 取得スキル:

資格や資料作成スキルなど、その時点で身につけたもの(仕事の内外を問わず)を記入

現時点からさかのぼって書き込んでいくことで、各時点で得たものを、客観的な視点で確認することができます。

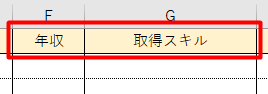

特別な出来事を洗い出す

次に備考として、社会に出てから現時点までの順で、「特別な出来事」を書き込んでいきます。

- 特別な出来事:

昇進や結婚などのプラスになる出来事や、離婚や事故などのマイナスになる出来事のほか、リーマンショックやアベノミクスなどの、社会的な出来事についても記入しましょう。

このような「特別な出来事」を書き込んでいくことで、「職務経験」や「得たもの」の関連性(つながり)を裏付けすることができます。

Excel表から「強み」を抽出する

ここまでの作業により、

- 「昇進」や「昇給」は何を評価された結果なのか?

- 「年収」の上昇はどの程度あったのか?

こういったことを、理由付けすることができるはずです。

また、得たものに対して、

- 強みを発揮したことによるものか?

- 環境の変化によるものか?

上記のどちらに起因して得たものなのかを切り分けすることで、あなたの本当の「強み」を分別することができるはずです。

「洗い出し」作業を行ったら、記入したExcel表をじっくり見て、「強み」といえそうなものを3~5つ抽出してみましょう。

なお、強みを言語化する方法については、以下の記事も参考になります。

詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。

「強み」と「長所」の違いとは

「強み」と似たようなもので、「長所」と言われるものがあります。

このふたつは同じ意味で捉えられがちですが、じつは明確に違うものです。

責任感は「強み」になる?

たとえば、履歴書に書かれることも多い、

責任感があります!

という特長について。

この「責任感がある」というのは、「強み」でしょうか。「長所」でしょうか?

その答えを導くには、置かれる立場にたって考えるとわかります。

転職先で仕事を任される際に、「責任感がある」から仕事を任されるのでしょうか?

違いますよね。

仕事を依頼する側からすれば、

○○さんなら、時間内に正しく完了できるだろう…

こういった思いがあるからこそ、その仕事を任せるのです。

事例を変えて、定食屋で考えてみましょう。

ランチを食べに来たあなたは、

焼肉定食をお願いします

とオーダーしました。

しかし、それほど混雑していないにもかかわらず、料理が一向に出てきません。

30分ほど時間が経って、ようやく焼肉定食が出てきました。

でも、肉は火を入れすぎて固くなっており、ごはんはボソボソです……

昼休みの残り時間を気にしながら、あなたは慌てて食べて職場に戻りました。

……この定食屋に、また昼食を食べに来ようと思いますか?

「責任感をもって仕事を完了させる(=料理を提供する)」ということは、定食屋に来るお客さんからすれば、できて当たり前のことです。

お客さんから求められてるのは、「時間と品質(=提供時間と味)」についてでしょう。

すなわち、

ということがわかります。

「強み」とは、他者と差別化できるもの

「強み」と「長所」の違いとは、

他者との差別化が可能であるかどうか?

このような判断基準で見るとわかりやすくなります。

「責任感がある」ことは「長所」にはなるものの、仕事をするうえでは当たり前のものなので、「強み」にはなりえません。

定食屋の例でいえば、

このお店は「美味い」「早い」「安い」だな!

上記のような「強み」があるからこそ、次も利用しようと思えるのです。

他者との差別化とは?

自分が持っている「強み」について、他者と比較することは重要な視点です。

ただし、ここでいう「他者」については、留意すべきポイントがあります。

「他者」をどこに置くのかによって、「強み」の有効性は変化する

「他社」との差別化を考える際は、

「他者」をどこに置くのかによって、「強み」の有効性は変化する

という点をよく理解したうえで、自身の強みの活かし方を考えることが重要です。

ここでは、ニュースでもよくクローズアップされている、年金を例にして考えてみましょう。

60~65歳、65歳以降の年金受給者で、働いていて給与収入がある場合に、年金額が調整される在職老齢年金というものがあります。

これは、社会保険労務士(社労士)であれば、知っていて当たり前の知識です。

したがって、「他者」を「社労士業界」と置いた場合は、在職老齢年金の知識を持っていたところで、それは「強み」とはなりません。

しかし「他者」を、「年金に疎い人」に置いたらどうでしょうか。

「年金に疎い人」に対して、年金額の調整について説明できるとすると、この知識は「強み」になりえます。

実際に筆者が仕事としてお受けしている「シニアの起業相談」においては、法人設立時の役員報酬額と年金支給額の関係について説明する際に、在職老齢年金の知識を活用しています。

このあたりの詳細な知識について、他の者では説明しきれないため、必然的に筆者にお鉢が回ってくるわけです。

どの業界に身を置くのかも重要

40代の転職においては、

- 「強み」となるスキルを同業界で活かすのか?

- 「強み」となるスキルを欲している、異業界に身を置くのか?

上記のような判断が重要となってきます。

同業界に身を置いた場合は、仕事の滑り出しは良いでしょうが、「強み」の有効性は確実に減退していきます。

突き抜けた「強み」や、組み合わせできる別の「強み」がないと、将来的に苦労することになるかもしれません。

異業界に挑む場合は、業界の学習から始まるので、仕事への順応には苦労するでしょう。

しかし、自身の「強み」を活かすことによって、企業に求められる人材として活躍することができれば、以前の年収を上回る日も近いかもしれません。

自身の「強み」を差別化する方法

ここでは、自身の「強み」をどのようにして他社と差別化するのか、3つのアプローチをご紹介します。

業界と求人企業の研究をする

「業界と求人企業」という「他者」を選択するためには、

- 業界の市場規模や将来性

- 求人企業がもつ問題点や課題など

こういった要素について、詳細な分析をすることは避けて通れません。

なお、分析のしかたについては、インターネット上の情報や現地調査等によって得られる、以下の情報を俯瞰すれば、ある程度の推測を立てることは可能です。

- 企業の取扱商材

- 車両の台数

- 売上高と従業員数

- 敷地面積と最寄り駅

- 企業沿革の変遷など

こういった分析をもとに、自身の「強み」が活かせる業界と企業を選定しましょう。

そして、応募企業が持つ問題点や課題に対して、

わたしの「強み」を活用することで、課題解決につながります

ということを企業側が理解できるように、履歴書や職務経歴書に落とし込んでください。

面接においても、あなたの「強み」の有用性をしっかりと自己PRをすることで、転職の成功に結び付けることができるはずです。

「強み」を掛け合わせてみる

差別化できるような強みなんて無いんだけど…

このようなときは、強みを掛け合わせてアピールすることを考えてみましょう。

新しい強みが発見できる「掛け算の法則」とは?

40代の転職者に対しては、

コミュニケーション能力 / ビジネスマナー / パソコンスキル / プランニングスキル / ロジカルシンキングスキル / リーダーシップ / フォロワーシップ / マネジメントスキル など

上記のような様々なスキルが求められます。

個々のスキルではそこまで秀でていなくても、いろいろなスキルを2つ以上掛け合わせることで、

自分だけのオリジナルな強みです!

とアピールできる、”オンリーワンの価値”に変換できる場合があるのです。

この掛け合わせを「掛け算の法則」といいます。

たとえば、「コミュニケーション能力」「ロジカルシンキングスキル」を掛け合わせた結果、

- 社外向けマニュアルの作成

- 営業向けのセールストーク集の作成

こういったことに対応できることに気づき、意外なアピールができるようになるのです。

掛け合わせることで新たな職種が見える

強みを掛け合わせてみることで、応募できる職種や分野を広げることができます。

たとえば、長年プログラマーの仕事をしてきた人であれば、

- プログラミング

- ITスキル

上記には自信があるでしょう。

その人がほかにも、

プレゼンやお客様への説明には自信がある!

とトークスキルに強みを持っているとしたらどうでしょうか?

「ITスキル × トークスキル」という掛け合わせで、

- 専門学校の講師

- 小中学生向けのICT支援員

- YouTuber

こういった仕事への可能性が広がります。

どちらか一つだけの強みだったら、どれも思いつかない仕事でしょう。

掛け合わせて、得意な仕事の領域を広げる

自分がこれまで経験してきた仕事のなかで、

- 5年以上経験した仕事

- 自分の得意なスキル

上記などを軸にして、興味のある分野や資格を掛け合わせてみましょう。

面積が広がるように、自分だけの専門性が生まれてきます。

掛け合わせる数が増えることで、さらに広がっていくはずです。

ポイントは、かならず興味のあることで掛け合わせること。

興味のないことだと、途中で挫折してしまう可能性があります。

たとえば、未経験で経理の仕事に応募するにしても、

ただ単に「経理の仕事にチャレンジしたいです」とアピールするよりも、ずっと説得力強くなる気がしませんか?

転職エージェントを活用する

自身の強みを活かす転職をする方法として、転職エージェントの活用も有効です。

転職エージェントは、各企業の人事担当者から、

どのような人材を求めているのか?

ということについて、丁寧にヒアリングしています。

あらかじめ「強み」を自己分析したうえで、転職エージェントとの面談にのぞめば、自身の「セールスポイント」を活かせる求人を紹介してくれるはずです。

転職エージェントを利用するメリットは?

転職のプロによるサポートを受けることで、以下のような、たくさんのメリットを得ることができます。

- 転職サイトなどに出回っていない、40代向けの非公開求人を紹介してもらえる

- 履歴書や職務経歴書の添削をしてもらえる

- 面接対策のサポートをしてもらえる

- 業界や企業について、独自の情報を提供してもらえる

- 求人企業について、気兼ねなく質問できる

- 選考に落選した理由を教えてくれるので、次への対策が打てる

- キャリアや市場価値をプロの視点で見定めて、アピールするべき自身の強みを教えてくれる

- 応募企業との連絡や日程など、エージェント担当者が間に入って調整してくれる

- 入社時期や年収条件など、交渉ごとを代行してくれる

無駄なく効率的に転職活動を進めるうえで、利用しない手はないサービスです。

しかも、転職エージェントは人材が採用されたときに、企業から成功報酬を得るビジネスモデルのため、転職者は無料で利用することができます。

職務経験や能力などで即戦力と見られる40代。

エージェントに相談することで、今後の方向性や業界の絞り方、目標設定など、転職に関するさまざまな情報を提供してもらえます。

40代におすすめの転職エージェント5選

40代の求職者が支持しているおすすめのエージェントは、以下の5つのサービスです。

- リクルートエージェント

40代の支持率No.1。国内最大規模の求人数と圧倒的な支援実績 - ビズリーチ

ハイクラス転職を目指すなら。企業やヘッドハンターのスカウトが期待できる - dodaエージェント

転職サイトとエージェントが連動して便利。親身で手厚いサポートが得られる - JACリクルートメント

ハイクラス転職や外資系求人に特化。マネジメント層やスペシャリストに最適 - パソナキャリア

管理職や公共案件の求人に強い。女性向けの転職支援が充実している

エージェントとの相性を見極めて厳選するという前提で、最初から複数のサービスに登録しておきましょう。

転職エージェントの選び方については、以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

転職活動では「弱み」からも目をそらしてはいけない

ここまで、「強み」を見つけ出す方法についてお話ししてきましたが、「弱み」についてはどう向き合うべきでしょうか?

人間は誰しもが、何らかの「弱み」を抱えて生きているものですが、

もし面接で「弱み」を指摘されたら、どう対処すればいいのだろう…

このようなことを考えただけでも、動悸が激しくなりそうですよね。

大前提として踏まえておいて欲しいことは、

「弱み」をごまかして、面接をしのごうとしないこと

という点です。

履歴書や職務経歴書をきれいに整えて、面接でうまくしのいで採用されたとしても、実際に職場で働いたら確実にバレます。

ごまかしていた「弱み」がバレたとき、採用に携わった総務担当者や上司は、あなたをかばってくれないでしょう。

よほどの「強み」をもって、職場に利益をもたらしていないかぎりは、あなたの価値を必要以上に大きく損なう結果になってしまいます。

最悪の場合、居づらくなって再転職という可能性もあるかもしれません。

「弱み」への3つの対処法とは

それでは、自身の「弱み」については、どのように向き合えばよいのでしょうか?

じつは「弱み」とは、後天的に生じたものが多く、考え方次第で「なかったこと」にできる場合があるのです。

ここでは、「弱み」への対応方法を3つご紹介いたします。

1.「弱み」について分析して、克服するための手段を実行する

まずは、自身の「弱み」について分析しましょう。

強みのお話をした際にご紹介した、経歴分析によって表出した「弱み」が対象となります。

また、資質的なところでうまく言葉にできないものについては、「クリフトンストレングス」という自己分析ツールを利用してみましょう。

ほとんどの「弱み」は、対策を講ずることによって、克服することができます。

よくある例でいえば、「喋るのが苦手」という弱みですが、こういった抱えている人が多い「弱み」は、ビジネスとして成立するのです。

実際に、解決に導くための関連書籍や各種教室などが、世の中に数多く存在しています。

じつは、筆者も喋るのが苦手でしたが、関連書籍や話し方教室で得た解消法を実践するうちに、「苦に感じない」程度にまで改善しました。

書籍なら1冊あたり1,000円程度、話し方教室なら6ヶ月で20,000円程度です。

ほかにも、経歴的な特徴について、

自分は大卒ではないし…

ということを、「弱み」だと認識している方もいるかもしれません。

こちらも、通信制大学で学位を取得するという方法で、解決することが可能です。

通信制大学では、放送大学や産業能率大学が有名ですが、4年制の有名大学(慶應義塾大学や法政大学など)も通信教育課程を開講しています。

内閣府が平成30年に公表した年次経済財政報告によると、

このように報告されており、「学び直し(リカレント教育)」としても、有意な結果が確認されています。

通信制大学で必要となる学費は、50~100万円程度です。(特殊な大学や課程では300~400万円)

事例としてご紹介したように、「弱み」を克服するための手段は、探せばすぐに見つかります。

ただし、それなりのお金と時間が必要となりますので、

結果が出るまで実行できるのだろうか?

という点がカギとなるでしょう。

「弱み」の克服とは、「資格の取得」に近いものがあるように感じます。

2.「強み」の補強材料に変換できないか考える

「弱み」を克服するだけの金銭的・時間的な投資ができない場合は、

その「弱み」は、あなたの「強み」の補強材料にできないか?

上記について分析してみましょう。

たとえば、「喋るのが苦手」という「弱み」がある一方で、「事実の整理が得意」という「強み」があった場合。

こういった方であれば、

上記のような可能性が考えられます。

個人顧客の苦情については、

何が苦情の原因で、どうしてほしいのだろうか?

このような点について、ヒアリングをしながら事実整理する必要があるでしょう。

もし「喋るのが苦手」な方であれば、感情が高ぶっている顧客の言葉を、こちらから遮ることはできません。

苦手で喋れない分、「顧客が何について苦情を持っているのか」について、しっかりヒアリングすることが可能です。

結果として、的確な対応をとれる可能性が高まるのです。

しかし、同じ業務を「喋りがうまい人」が対応すると、その場を早く収めようと、顧客の発言を遮る形で対応してしまいます。

顧客からすれば、

言いくるめようとするんじゃない!

このような形で、炎上してしまうケースがあるかもしれません。

「喋るのが苦手」という弱みがあるからこそ、

- 顧客の想いについて、傾聴することができる

上記のような「強み」を得ることができるのです。

3.転職先に関連しそうな「弱み」なのかを分析する

自己投資する余裕なんて無いし、「強み」との関連付けも難しいんだけど…

このような場合は、転職先の業務で関連しそうな「弱み」なのか、分析してみましょう。

もし、その「弱み」が転職先に関連する内容である場合は、残念ですが転職先を変えることをおすすめします。

その「弱み」が、仕事の足を引っ張る結果になるからです。

逆に、転職先の業務に関連しない「弱み」なら、そもそも「弱み」になりません。

たとえば、「喋るのが苦手」という技術者は数多くいますし、中高年齢の転職であれば、そもそも学歴不問である場合がほとんどでしょう。

「弱み」をごまかしてしのごうとする行為はNGですが、

「弱み」が転職先で必要性が低いものか?

上記を確認したうえで、「弱み」にならないと判断できるのであれば、意識しないことが重要です。

【FAQ】40代の転職でよくある疑問・質問にお答えします

ここでは、40代の転職でよくある疑問・質問にお答えします。

ぜひ参考にしてください。

-

結論からいうと、40代の転職が厳しいのは本当です。

ただし、転職に成功している40代がたくさんいるのも事実。

40代の転職におけるノウハウをしっかり学べば、転職することはけっして不可能ではありません。

十分な準備をしたうえで、転職活動に挑みましょう。

-

仕事・生活のなかでやってきたことを、的確に言語化して表現することで、企業側に「強み」として認識されるものは誰にでもあります。

以下の記事を参考にして、これまで自分がやってきたことを、スキルとして言語化してみましょう。

-

仕事選びに迷うなら、いちど自分の価値観を整理してみましょう。

以下の6つの方法で導き出してみてください。

- やりたいではなく、やれる仕事から探す

- 好きな分野、興味のある職種から探す

- 身につく資格やスキルで探す

- 社会貢献度の高い職種から探す

- 副業で経験を積みながら、やりたい仕事を見つける

- やりたくない仕事を除外して絞り込む

それでも見つからないときは、無料の転職サービスを利用して、客観的なアドバイスを取り入れてみるのもひとつの方法です。

-

40代の転職は、これから先の人生を見据えるうえでも、とても重要なタイミング。

キャリアプランを考える際は、

- 自身が人生で大切にしたいこと(ミッションステートメント)

- これまでのキャリアで得た「強み」と「弱み」は何なのか?

上記の2つを押さえて、あなただけの「軸」をしっかり定めて検討することが重要です。

-

現職である程度の地位を築いた人が、転職先で同じような地位や条件を手に入れるのは、そう簡単ではありません。

40代管理職の転職が難しいのには、以下のような理由があります。

- 管理職として働けるポジションが限られている

- 年収などの待遇面でマッチングしにくい

- 実際の業務から離れていることがネックになる

転職を成功させるためにも、妥協できる点の優先順位をつけておき、転職エージェントを活用することが重要です。

40代転職の現実が知りたい。本当に厳しいのですか?

スキル・キャリアがない場合はどうすればいい?

何がしたいかわからない。適職を見つけ出す方法は?

キャリアプランをどのようにして考えればよいですか?

40代管理職の転職は難しいですか?

まとめ:「強み」を活かして「弱み」は利用しよう

今回は、転職活動をする際に、自身の「強み」と「弱み」を分析することの重要性と、具体的に見つけ出す方法についてお話ししました。

あなたの「強み」と「弱み」について、クロスSWOT分析という分析手法に当てはめると、以下の図のようになります。

お話しした「強み」を活かすという方法は、クロスSWOT分析図の「差別化」の戦略です。

そして「弱み」の対応方法として、ご紹介した方法1が「克服」、方法2は「強み」の亜種活用となり「差別化」と「克服」、方法3が「回避」の戦略となります。

まずは、あなたのキャリアを通じて得た、自身の「強み」を見つけ出しましょう。

あなたがこれまでの社会人経験で得た経験は、他の人では同じものを得ることはできません。

自身の「強み」を必要としている企業を見つけ出し、自信を持って自分を「営業」することです。

また、自身の「弱み」についても目をそらさず、利用できるかについて分析することが重要となります。

なぜなら分析することで、その「弱み」を解消することができ、さらに「弱み」を「強み」に変えられる場合もあるからです。

どうしようもない「弱み」については、転職という環境の変化を利用して、「なかったことにする」のも有効な方法でしょう。

40代の転職を成功させるためには、

強みを活かして、弱みを利用する

上記のような意識を持つことが重要です。

ご紹介した方法でしっかりと自己分析を実施して、万全な対策をもって、ぜひ内定を勝ち取ってくださいね!

セカンドゴングは40代の転職を応援しています!

当サイト(セカンドゴング)では、40代の転職に特化した転職ノウハウについて、

- 実際に40代で転職を経験した人

- 企業の採用担当・キャリアコンサルタントなど、転職活動に知見を有する人

上記のようなメンバーが数多くの記事を提供しています。

転職活動を攻略するためのコツとして、以下のようなコンテンツをご用意していますので、ぜひ参考にしてみてください。

また、当サイトにノウハウを提供している転職サポーターが、あなたの転職活動をお手伝いします。

さまざまなサポートをご用意していますので、悩みがある方はお気軽にご相談ください。