社労士合格後に転職!40代男性が未経験で就職できた方法とは

社会保険労務士の資格に興味はあるけれど、

なんだか難しそうだし、働きながらでも取れるのかな…

資格を取ったところで、40代からでも転職できるの?

こんなふうに悩んでいる方はいませんか?

大丈夫です!

社労士は働きながらでも合格できますし、転職にも十分役立ちます。

なんだったら、資格を持っていなくても、社労士事務所に転職することは可能です。

筆者も会社員をしながら勉強して、45歳で社会保険労務士の資格を取得。

そして資格取得後には、業務未経験で社労士事務所へ転職できました。

社会保険労務士というのは、いろいろな働き方ができるのが魅力です。

勉強するのはもちろん大変ですが、苦労は報われると信じて、合格を目指しましょう!

この記事では、40代の未経験で社労士に転職した筆者が、社労士として転職するためのポイントについて解説しています。

筆者の体験にもとづいて、わかりやすくお話していますので、ぜひ最後までお読みいただき、あなたの悩みを解決するヒントにしてください。

社会保険労務士は働きながら取れる資格です

社労士の資格は難関と思われていますが、じつは働きながらでも十分に合格できる資格です。

実際に筆者も、会社員をしながら試験に合格しました。

合格者のデータを詳しくみていくと、

多くの会社員が働きながら合格している

ということがわかります。

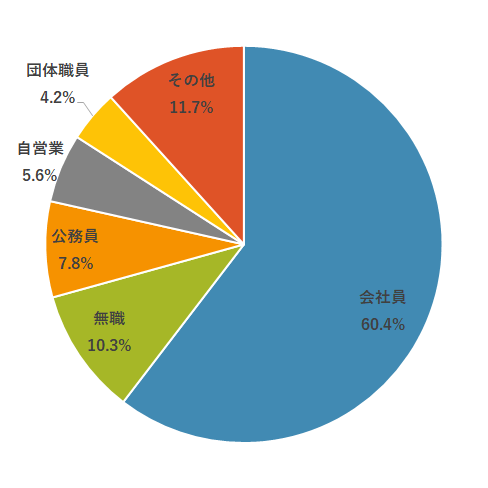

合格者の60.4%は会社員

社会保険労務士の合格率は、ここ数年でみると、6%台から7%台で推移しています。

◆社会保険労務士試験合格者の推移

| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2021 | 37,306人 | 2,937人 | 7.9% |

| 2020 | 34,845人 | 2,237人 | 6.4% |

| 2019 | 38,428人 | 2,525人 | 6.6% |

| 2018 | 38,427人 | 2,413人 | 6.3% |

| 2017 | 38,685人 | 2,613人 | 6.8% |

この数字だけみると、

仕事を辞めて勉強しないと、合格は難しいのでは…

このように思う方もいるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。

◆社会保険労務士試験合格者の職業別構成

上記の合格者データ(令和3年度)を見てみると、合格者のうち60.4%が会社員です。

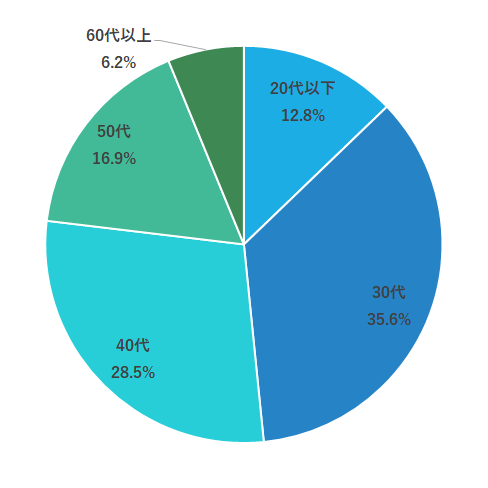

◆社会保険労務士試験合格者の年齢別構成

年齢別で見ても、40代が28.5%、30代が35.6%となっているように、

働きながら合格を勝ち取った人が非常に多い

ということがわかります。

確かに簡単に合格できる試験ではありませんが、あきらめずに正しい方法で学習すれば、必ず合格できる試験だといえるのです。

合格率にはトリックがある

じつは合格率には、トリックがあります。

上記で合格率を計算するのですが、実際には受験者数のすべてが、合格ラインに立っているわけではありません。

記念で受験している人や、単なる腕試しで受験している人も、受験者数のなかに相当数が含まれています。

合格率という数字に惑わされず、

合格に必要な知識を身につけるために、どうすればよいか?

ということに意識を向けるようにしましょう。

社会保険労務士として働く魅力・メリットは?

この記事を読まれているのは、社労士への転職を検討しているという方が多いでしょう。

社会保険労務士とは、時代の後押しもあるなかで魅力的な業務が多く、働き手としての可能性が広がる仕事です。

ここでは、社労士として働くことの魅力やメリットについて、実際に社労士へ転職をした筆者の目線でお話しします。

働き方改革が社労士のニーズを後押ししている

社会保険労務士のおもな業務は、

企業の人事や総務部門のお手伝いをする

ということ。

社労士事務所では、給与計算から人事・労務に関するコンサルティングまで、幅広い業務にあたっています。

いまでは「働き方改革」という言葉をよく聞きますよね。

企業は残業の削減などに躍起になっており、社労士が活躍できる場面が増えています。

社会保険労務士は、数ある士業の中でも、「人」に関するエキスパート。

お客様である企業の「人」に関する悩みに、ダイレクトに応えられる職種といえるでしょう。

コンサルティング業務が熱い!

社会保険労務士というのは、

残業を削減するために、業務の生産性を上げたいのだが、どうすればいいのだろう?

従業員のスキルアップや定着を図るために、どのような人事評価制度を構築するべきかな…

上記のような企業の悩みごとに対して、コンサルティングを提供しやすい位置にいる仕事です。

実際に、企業からの問い合わせは年々増えています。

AIや外国人労働者の参入が懸念されていますが、人手不足の状況は簡単に解決できる問題ではありません。

「人材の採用・定着」の問題は、これからも企業のニーズであり続けるでしょう。

社労士は「独立する・しない」も自由に選べる

転職というと、「会社から会社へ」というイメージが一般的ですよね。

実際に、社労士として最初の転職は、

社労士事務所への就職する

というのが一般的でしょう。

もちろん、社労士の資格を取って、

業界未経験ですが、独立してがんばります!

という方もたくさんいます。

しかし、まずは社労士事務所に就職して、ひと通りの業務内容を覚えることも、選択肢のひとつでしょう。

社労士事務所に就職したあとは、

- 定年になるまで、そのままスタッフとして勤め続ける

- ゆくゆくは独立する

上記のように、働き方を選ぶことができるのも、社労士の魅力であります。

実際に、社労士の登録方法は、

この3つの種別があり、すべての社労士がいずれかの種で登録しているのです。

自分でやりたいことがあるなら独立しよう

筆者はいま、勤務社労士として働いています。(追記:2020年1月に独立開業しました!)

スタッフとして働くのも、やりがいはあるのですが、

もっとダイレクトに世の中の役に立ちたい!

という思いがあるので、いずれは独立しようと思っています。

社労士の良いところは、弁護士や税理士と同じく、顧問契約を取りやすい職種であることです。

もちろん、顧問契約をいただくことは、易しいことではないのですが、

- 毎月安定した収入がある

というのは、事業主として大きなメリットとなります。

いまのご時世、ダブルワークも主流になりつつありますので、

社会保険労務士 + 〇〇

このような働き方もあるでしょう。

自分のやりたいことを仕事をするには、どうすれば良いかを考えていくことで、あなたの可能性はさらに広がるかもしれません。

社労士事務所の求人における特徴とは

別の業界から、社労士事務所に転職したいと思った場合に、

社会保険労務士の資格がないと、転職ができないのでは?

このように思われる方もいるかもしれませんね。

でもそんなことはありません。

事務所にもよりますが、未経験や資格なしでも転職できる場合があります。

「未経験者歓迎」で募集しているところもある

実際に、社労士事務所の求人欄を見てみると、

- 未経験者歓迎

- 社労士資格勉強中の方歓迎

このような記載がある求人をよく見かけます。

裏を返せば、経験者(社労士合格者含む)だけでは、

人手が足りていない事務所が存在する

ということです。

ただ、何の知識もない状態で飛び込むのは、転職した後に苦労するでしょう。

社労士事務所は大企業とは違って、研修制度などが十分に整っていない場合も多いです。

当然ながら法律用語も多いですから、

資格を取るつもりで事前に勉強しておこう…

というスタンスをおすすめします。

そうやって勉強しておくと、面接の際にアピールすることも可能です。

資格がなくてもおこなえる業務はある

社労士事務所では、顧客企業における、

- 給与計算

- 社会保険手続き

上記の業務などを、メインに行なっているところが多いです。

しかしこれらの業務は、すべてを社会保険労務士が行うわけではありません。

もちろん最終的には、所長である社労士の名前で仕事を完成させますが、

入力作業などのアシスタント業務は、無資格でも問題ない

というのが実情です。

志望動機が重要視される

あなたは、なぜ社労士事務所に転職したいのか、志望動機を整理できていますか?

人事労務に興味があり、将来的には独立したい…

今まで総務で給与計算などをしていて、キャリアアップをしたい!

上記のように、さまざまな理由があるでしょう。

資格の有無に関わらず、

自分は社労士業界で何をしたいのか?

ということを、よく考えておくことが重要です。

面接では、

面接官

面接官あなたはウチの事務所で何がしたいのですか?

必ずこのような質問をされますよ。

社労士事務所が未経験者を歓迎している理由

前述したように、社労士事務所の求人欄には、「未経験者歓迎」と書いてある求人をよく見かけます。

ただ、「未経験者でも歓迎」するのには、当然ながら何らかの理由があるはずです。

なぜそこまでして、求人を募集しているのだろうか?

ということを見極める必要があります。

事務所の人手が不足している

企業の人手不足を取り上げているニュースをよく見かけますよね。

それは、社労士事務所も例外ではありません。

人気の社労士事務所であれば、常に仕事が舞い込んできますから、求人をかけてどんどん規模を大きくしているのです。

このような事務所では、仕事はきっと大変でしょう。

しかし、そのトレンドに乗ることで、

未経験でもしっかりとした業務経験を積むことができる

というメリットもあります。

人の入れ替わりが激しい

ひんぱんに求人を出している社労士事務所のなかには、

人が辞めていくから、募集をかけるしかない…

このような場合もあります。

社労士事務所には、激務である会社が割と存在しているのです。

そういった事務所では、仕事量に対してスタッフの数が足りておらず、常に大量の仕事を抱えて働いています。

せっかく新人のスタッフが入所しても、

- 研修制度が整っていない

- 誰も教えるヒマがない

常にこのような状態でしょう。

誰にも仕事をロクに教えてもらうことができないため、すぐに辞めてしまう悪循環となっているのです。

トップのキャラクターが影響している

社労士事務所は、スタッフ数名~十数名までの小規模な事務所が多いです。

したがって、トップである所長のキャラクターが、事務所の運営に色濃く出ている場合があり、

所長との相性が合いそうかどうか?

上記が勤務先を選ぶうえで重要な要素です。

スタッフはいい人が多くて仕事をしやすい事務所なのに、

どうしても所長とは合わなくて、長続きしない人が多いんだよね…

このような話も、実際にはちらほら耳にすることがあります。

なぜ40代から社会保険労務士を目指したのか?

ここでは、筆者がなぜ40代から社労士事務所へ転職しようと考えたのか、その経緯についてお話しします。

会社で総務を経験したことで、社労士という仕事を知る

社労士事務所へ転職する前は、筆者は製造業で総務を担当していました。

ですが、最初から総務だった訳ではありません。

元々は生産管理を担当していましたが、総務を兼任することになり、

「社会保険労務士」っていう仕事があるのか…

そこではじめて存在を知ることになったのです。

それまでは、社労士にはまったく縁がありませんでした。

社労士の勉強をしようと思ったのも、総務業務に必要な知識を得るため。

社労士事務所へ転職をしようなんて、当時は考えもしませんでした…

試験に合格後、社労士事務所への転職を考えるように…

社労士の試験勉強を進めていくにつれて、社会保険労務士の仕事に興味を覚え始めました。

そして試験に合格した頃には、

人事労務の世界をもっと知りたい

このように思うようになったのです。

さらに、社労士の活動に関するセミナーなどへ参加しているうちに、

社労士事務所に転職して、本格的に仕事をしてみたい!

上記のように考えるようになりました。

そして試験合格から約半年後、ついに退職願を出すことなったのです。

40代で社労士への転職活動をしてみて学んだこと

40代で社労士事務所への転職活動をしてみて、学んだことや気付いたこともたくさんありました。

ここでは、実際に活動してわかったことをお話しします。

最初は不安だらけでした…

転職すると決心したのは良かったのですが、

社労士の資格を取ったとはいえ、業界未経験の40代半ばの男を、受け入れてもらえるのだろうか…

このような心配はありました。

また、かりに転職に成功したとしても、

妻と息子(6歳)を養うことはできるのかな…

と不安な気持ちでいっぱいだったのです。

ただ、仕事は辞めずに続けていたので、「ダメで元々」という感じで、まずは一歩を踏み出すことができました。

行動を起こせば、意外と何とかなる

結論から申し上げると、

不安に思っていたことは、すべて思い過ごしだった

というのが実際のところです。

妻には、自分のやりたいことを説明すると、

頑張ってね、応援するから!

このようにすぐに理解をして、応援をしてくれました。

もちろん不安を感じることはあったでしょう。

ただ、筆者がつまらなさそうに会社に行っているのが、妻は気になっていたようで、筆者が転職をすることに賛成してくれました。

肝心の転職活動については、開始してからわずか1ヶ月で、内定をいただくことに成功!

結果としては、充分といえるのではないでしょうか。

なぜ未経験でも社労士に転職できたのか?

いま振り返って考えてみると、面接のときに、

自分のスキルではなく、ビジョンを語ったこと

これが内定をいただけた要因ではないかと思います。

たとえサラリーマンを数十年経験していて、社労士試験にも合格したといっても、社労士業界においては素人同然です。

ですから、これまでのサラリーマンスキルをアピールしたところで、何の役にも立たなかったでしょう。

これまでのキャリア・経験をアピールするよりも、

- 自分がこれからやりたいこと

- 転職して成し遂げたいこと

上記について熱く語ることで、

面接官

面接官この人となら、一緒に働いてみたいな

面接官にこのように思ってもらえた気がするのです。

未経験で社労士事務所に転職する方法

ここでは、筆者と同じように未経験で社労士への就職を考えている方に、転職するために押さえておきたいポイントをご紹介します。

転職が決まるまで仕事を辞めないこと

なんだか矛盾しているようですが、もし可能であれば、

今の仕事を続けながら、転職活動する

というのがおすすめです。

退職してから、じっくり転職活動する方法もありますが、万が一思うように進まない場合に、生活のことを考えて焦りが出てしまうのです。

その結果、

不本意だけど、この会社で妥協するしかない…

こういったことになりかねません。

今の収入を確保しながら転職活動をすることで、じっくり冷静な判断で、転職先を見極めることができます。

もちろん仕事をしながらの転職活動はラクではありませんが、

- 現職であるほうが、無職の人よりも選考で評価されやすい

というメリットもあるのです。

働きながら、焦らずじっくりと取り組みましょう。

社労士へ就職する理由をよく考え、事前準備をしておく

転職活動を始めるときには、

- 何のために転職するのか?

- なぜその会社を受けるのか?

事前にこれらをよく考えておくことが重要です。

40代ともなると、就職活動や転職活動から長らく離れているので、

面接ってどんなだったかな?

職務経歴書の書き方がよくわからない…

このような人もいるでしょう。

転職に関するサイトや関連書籍などを読んでおくなど、事前準備はきっちりしておくことをオススメします。

40代が転職で準備するべきことは、40代が転職活動で準備するべき5つのポイントでご紹介していますので、あわせてご確認ください。

転職に求めるのは「収入」か「生きがい」か?

筆者の場合は、未経験の業界に転職したので、収入は前職よりも20%ほど下がりました。

もちろんこれからガンガン稼いでいくつもりです!

自分のなかでは、生活レベルを落としてでも、「自分のやりたい仕事」を選んだのです。

もちろん妻には、申し訳ないことをしたと思っています…

ですが、これからの人生を自分のやりたくない仕事に費やしたくない。

たとえ生活レベルが下がっても、

自分のやりたい仕事をして、生きがいを得たい

という思いが強かったのです。

いまは新しいことへの出会いばかりで、覚えることも多くて大変ですが、前職にはなかったワクワク感に囲まれて、充実した毎日を過ごしています。

転職で何を得たいかは人それぞれですが、もし今の仕事に少しでも引っかかるものがあるのでしたら、

自分の生きがいは何なのか?

この問いに対して、じっくりご自身向き合ってみるといいでしょう。

できれば入社前に、「事務所見学」をやっておこう

入社を決める材料は、できるだけ多く確認しておくべきです。

可能であれば、入社前に「事務所見学」をすることをおすすめします。

事務所の雰囲気などは、面接では分からないこと多いですから、

事務所見学をさせていただくことは可能でしょうか?

と申し出てみましょう。

業務で扱うものが個人情報であることが多いので、スタッフの隣に座って見学することは難しいかもしれません。

部屋の隅に座ってでも、事務所の雰囲気をつかむことに集中しましょう。

- 所長とスタッフがどのように関わっているのか?

- スタッフ同士がどのような会話をしているのか?

- 電話の応対の仕方などで気づいたこと

こういったことをメモしておき、入社するかどうかを決める判断材料のひとつにしてください。

ただし、事務見学を断られてしまった場合は、いさぎよく引き下がるようにしましょうね。

まとめ:40代からでも未経験で社会保険労務士に転職できる!

今回は、社会保険労務士の転職について、現役社労士が詳しくお話ししました。

社労士事務所への転職は、資格がなくても可能です。

40代で未経験で入所して、働いて経験を積みながら、社労士資格の取得を目指すこともできます。

ただし、求人欄に「未経験歓迎」の文字がある場合は、

なぜ未経験者でも大丈夫なのか?

という理由について、冷静に見極めましょう。

面接などの限られた機会のなかで、事務所の雰囲気を掴むのは大変かもしれません。

しかし、自分がこれから働く場所なのですから、しっかりと確認しておくべきです。

資格を取りたいので、社労士事務所へ転職したい

このように考えている方は、むしろ「いまの職場に留まって勉強する」ことをおすすめします。

慣れない仕事のなかで勉強するよりも、慣れた仕事で自分の時間をコントロールしながら、勉強時間を確保する方が合理的です。

社会保険労務士は独立開業も目指せますので、人生の選択肢を増やす意味でも、ぜひ資格合格と転職を目指してチャレンジしてみましょう!

セカンドゴングは40代の転職を応援しています!

当サイト(セカンドゴング)では、40代の転職に特化した転職ノウハウについて、

- 実際に40代で転職を経験した人

- 企業の採用担当・キャリアコンサルタントなど、転職活動に知見を有する人

上記のようなメンバーが数多くの記事を提供しています。

転職活動を攻略するためのコツとして、以下のようなコンテンツをご用意していますので、ぜひ参考にしてみてください。

また、当サイトにノウハウを提供している転職サポーターが、あなたの転職活動をお手伝いします。

さまざまなサポートをご用意していますので、悩みがある方はお気軽にご相談ください。